食事中になんとなく化石図録を見ていたら、記載の誤りに気が付いた――。北海道大学大学院理学研究院の山田敏弘教授(古植物学)は、愛知県南知多町で報告された化石が、1800万年前の海草化石であることを報告した。海草の化石は組織が柔らかいことから、分解されて残りづらく、完全な形で見つかるのはまれ。今回の図録では動物の一種として記載されていたが、植物にしかない特徴を見つけ、「海草だ」と気が付いたという。

5歳の時に見つけた、地層の宝石

愛知県出身の山田教授は5歳の頃、両親に「化石を掘ってみたい」と頼んだ。『山田少年』が連れてきてもらったのは岐阜県瑞浪市の浅い海でできた地層。掘ってみると、二枚貝のゲンロクソデガイの化石が採れた。人生で初めての宝物――。山田少年はこれを機に化石掘りのとりこになった。NHKの教育番組で地層や地球科学の学説の一つであるプレートテクトニクスについて取り上げられていると、食い入るように見入った。

中学生になってからは、「化石の推し活」で知り合った男性と熊本県まで遠征し、今は「恐竜の郷」として観光振興を打ち出している御船町に向かった。同町でこぶし2つ分くらいの大きさの石があったので、それを譲り受け、自宅で化石を探した。まず、石を乾燥させた後、バケツに張った水につけてバラバラにしていく。その欠片をふるいにかけ、残ったものの中に化石がないか探していく。

すると、歯のようなものが出てきた。それをよく観察すると、豊隆(ほうりゅう)と呼ばれる咬む面の凹凸や、周囲のでっぱりがあることが分かり、「魚類や、は虫類の歯ではない」と山田少年は気が付いた。京都大学霊長類研究所(当時)に持ち込むと、「中生代の哺乳類の歯」だと言われた。在籍する大学院生らによる詳しい研究の結果、食虫類(しょくちゅうるい)といわれる、モグラのような形の生き物の歯だと分かった。中生代の哺乳類化石が見つかったのは日本で初めて。山田少年はますます化石に夢中になり、週末は化石掘りにいそしんだ。

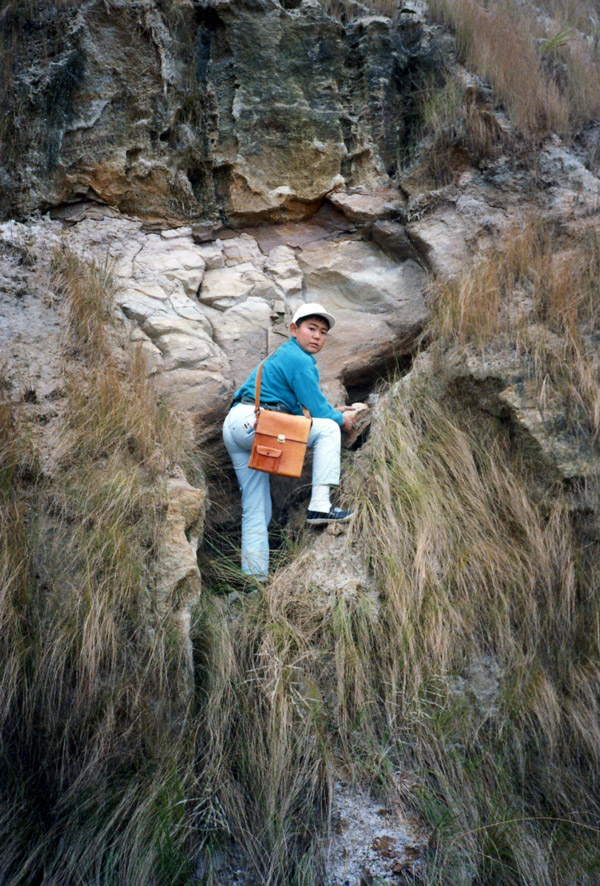

中高生の間に日本のジュラ紀の貝の化石をコンプリート(制覇)し、タンスの引き出しに系統の分岐順に化石を収納していく通称『タンスコレクション』も作った。しかし、推し活に夢中になりすぎるがあまり、大学受験は一浪することに。浪人中は石のことは忘れ、「石にかじりつくように」勉強し、京大に合格できた。大学に入っても化石掘りざんまい。卒後も好きを追求して研究の道に進み、日本国内のみならず、ベトナムのハザン省ドンバン県などまで出かけている。

コロナ禍、黙々と地層に通う

岐阜県から愛知県にかけての土地は、南に行くほど深い海が広がっていたとされる。愛知県南知多町の農地は海底が隆起したもので、特に同町師崎(もろざき)地区は、約1800万年前の前期中新世の地層が広がる。この周辺の化石を図録にした『師崎層群の化石』(東海化石研究会編、1993年発行)という本があり、2020年に山田教授が食事をしながら眺めていると、「分類できない化石」というページに目がとまった。

この本に掲載されている標本は高校生の頃に見ていた。しかし改めて「ユムシ?」「ウミエラ?」と書かれていた化石の写真をまじまじと見たところ、小舌(しょうぜつ)という葉の基底部の張り出しの有無や、数枚の葉が一つに束ねられた短枝(たんし)という構造があることなどから、「これはユムシとウミエラではないのでは」と思うようになった。ユムシは今でも釣りのエサとして用いられており、太いミミズのような形をしている。

旧知の標本の持ち主に連絡を取って送ってもらい、実体顕微鏡で細かく観察した。モロザキムカシザングサと後に新種記載した標本は、短枝の部分に繊維質の葉鞘(ようしょう)という茎を包み込むような葉っぱの形態が確認できた。アイチイソハグキと新種記載した標本にはコケムシやカキの化石が付着している上、葉の縁にギザギザ模様がない。高校生の頃はユムシだと思っていたが、どちらも新種の海草だと分かった。

この頃は新型コロナウイルスが流行していた。大阪公立大学にいた山田教授は、元々化石掘りは人と会う作業ではないが、念のため自家用車を用いて愛知県に出向いた。師崎層群を掘ってみたところ、モロザキムカシザングサとアイチイソハグキの化石が見つかり、新種として報告した。モロザキムカシザングサの「ザングサ」は沖縄の方言で藻場の藻を指すことから名付けた。一連の成果は、オランダの学術誌「アクアティック ボタニー」電子版に6月1日に掲載された。

今の種につながる海草の化石 ミッシング・リンク

海草は浅い海に生息し、熱帯域が分布の中心となる。動物のエサやすみかになるだけでなく、二酸化炭素を固定する役割を持つ。海草は白亜紀の終わり頃である約8100万年前までに出現したことが分かっているが、発見例はまれ。海草が生きたまま泥に埋まり、酸素が遮断された状態になり、分解が進まないといういくつかの条件が重ならない限り、海草の化石はできないからだ。

また、遺伝子解析から、今の種の祖先は3000万~1000万年前に出現したと考えられているものの、この年代の化石は「ミッシング・リンク」で見つかっていなかった。海草の化石は、ブルーカーボンと呼ばれる海における二酸化炭素固定の状況を明らかにし、地上の環境も推察できる。師崎群層での調査を進めることで、太古の海底の様子を解明することが期待できる。

山田教授は「ユムシがつぶれるとバナナのような形になり、くびれができるので、海草ではないと勘違いしてもおかしくない。しかし、昔は知らなかった植物学を知り、どこで植物の特徴を見分けるかという知識があったから発見に至った」と振り返る。今後は、どういう海草が分布していたかという実態や、深い海の生態の様子について調べていきたいという。

最後に、化石好きの人々へこんなアドバイスをした。「近所に化石はあると思う。自分で採ることが大切で、採る際には周辺の地層の状況も合わせて考察すると良い。地層がどう押されたのか、引っ張られたのか。掘り出したいものだけでなく、周りも見てから作業する。小さい石は持ち帰れるが、大きな石は石目を見ながら割り、持ち帰るといい」。

話を伺っている終始、推し(いし?)への愛を語る姿に好きこそものの上手なれ、という言葉は山田教授のためにあるのではないかと感じた。

関連リンク

- 北海道大学プレスリリース「世界初 1,800万年前の海草化石を発見~ブルーカーボン生態系の成立史解明への第一歩~」