北極域の研究に活用する、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の新たな観測船の建造が進んでいる。進水式で「みらい2」と正式に命名され、来年11月の引き渡しに向け整備が続く。わが国の研究船では初めて砕氷能力を持つことが最大の特徴で、地球規模の気候変動に深く関わる北極域の観測の大黒柱となる。冬季の北極海氷域の面積が衛星観測史上最小を記録したことが先月、明らかになるなど懸念が深まる中、北極の実像を究めようとするみらい2への期待が高まっている。

「データの空白を埋める」

みらい2は全長128メートル、幅23メートル、船の大きさを表す国際総トン数1万3000トン、乗員97人となる計画。建造費は339億円。造船大手のジャパンマリンユナイテッド(横浜市)が2021年8月、横浜市磯子区の工場で建造を開始した。今年3月19日には進水式を挙行。天皇、皇后両陛下の長女、敬宮(としのみや)愛子さまが臨席され、船体を支えるロープ「支綱(しこう)」を進水のため斧(おの)で切断された。今後は内装工事や機器類の搭載などを進める。

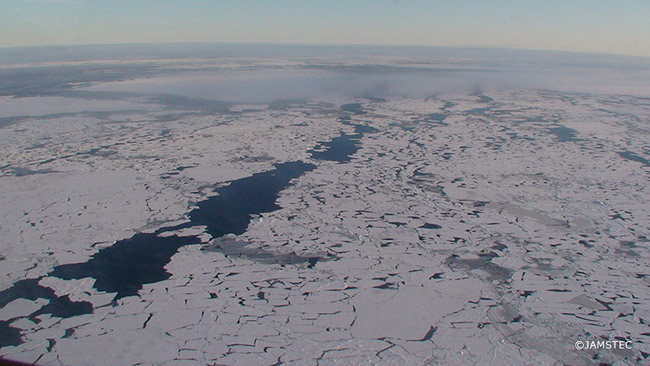

現行の海洋地球研究船「みらい」の後継。みらいは、わが国初の原子力船「むつ」を改装して1997年に竣工し、世界最大級の海洋観測船として北極海や太平洋、インド洋などの調査を担ってきた。優れた耐氷、航行性能を持つ一方、砕氷能力がないため海氷域に踏み込めなかった。これに対し、みらい2は厚さ1.2メートルの平坦な海氷を連続して砕きながら、3ノット(時速5.6キロ)で進める。ポーラークラス4と呼ばれる、十分な砕氷・耐氷性能を備える。

JAMSTECの赤根英介・北極域研究船推進部長は「北極は日本から遠いイメージがあるかもしれないが、その変化は日本も含め地球全体に影響を及ぼしている。各国による変化予測にはばらつきが大きく、詳しい観測が必要だ。さまざまな課題の解決に貢献すべく、データの空白を埋める国際観測プロジェクトを、みらい2でリードしていく」と説明する。

赤根氏によると、研究船としては珍しく、通常のディーゼル燃料に加えLNG(液化天然ガス)も使える二元燃料エンジンを採用。また、気象観測に用いるドップラーレーダー、魚群探知機、遠隔操縦無人潜水艇、ヘリコプター、研究者らを乗せて海氷に降ろす「マンライディングバスケット」などを搭載することで、「さまざまな海域における大気、気象、海洋、海氷のオールラウンドな観測研究機能を実装する」という。

なお国立極地研究所の南極観測船「しらせ」は、海上自衛隊が砕氷艦として運用しているが、物資や人員の輸送が主。砕氷ができるのは研究船としては、みらい2がわが国初とみなされるという。

海氷の“床暖房”、北極海航路…研究課題山積

南極大陸とは違い、北極域は海が広範囲を占め、北極点も海水が凍った海氷の上にある。今年1月にはJAMSTECと北海道大学、東京海洋大学などの研究グループが、太平洋から暖かい水が海氷の下に流れ込み、熱が顕著にたまり続けている現象が、報告例に乏しかった一部海域でも起きていることを明らかにした。この熱が床暖房のように海氷を暖め、解かす恐れが指摘されている。JAMSTECの菊地隆・北極環境変動総合研究センター長は「熱がどこから来て(海氷と)どう相互作用するのか、詳しく調べなければならない」と話す。

極夜の前後に海氷ができたり解けたりする過程の理解も、課題となる。各地の森林火災で発生し大気に運ばれた煤(すす)が、北極海で氷の融解を加速したり、雲ができる核になったりする物理の解明、北極海の歴史の探究なども重要という。

大西洋と太平洋を結ぶ北極海航路は、夏の一部の日に海氷が解けて開通し、エジプトのスエズ運河経由に比べ大幅に近道となる。通行の可否判断などのため、人工衛星の観測データが重要だ。ただ、衛星データによると通れないものの、現地の海氷の状況や船の等級によっては通れるケースがあるという。「海氷状況と衛星データの違いは航路にとって重要であり、調査する必要がある」(菊地氏)。

みらい2の観測計画は、JAMSTECと極地研が連携して策定する。計画案では就航後、翌2027年に初の北極航海で北極点を目指す。32~33年の第5回「国際極年」を控え、毎年の計画案が具体化しつつあり、こうした研究課題に挑戦していく。船を長期に運用していくための人材育成も進める。

海氷域面積が最小、宇宙からも監視継続

冬季の北極海氷域面積が3月20日、年間最大の1379万平方キロを記録した。これが衛星観測史上、最小だったことを先月18日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と極地研の研究グループが発表した。2012年から運用中の水循環変動観測衛星「しずく」など、国内外の衛星の47年間の観測データから判明した。

JAXAの山川宏理事長は同日の会見で「北極海氷域面積の減少により、気象や海洋環境への影響が懸念される。観測データと研究解析の継続が非常に重要であることが、今回の成果から改めて認識できた。気候変動の監視にさらに貢献していきたい」と話した。

しずくによる海氷域の解析では、搭載した高性能マイクロ波放射計「AMSR(アムサー)2」を活用している。地表や海面、大気などから放射される微弱な電磁波であるマイクロ波を捉える仕組みだ。JAXAと環境省、国立環境研究所は、その後継で観測波長帯を拡張した「AMSR3」を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT(ゴーサット)-GW」を来月24日、H2Aロケット最終50号機で打ち上げる。

昭和基地の活動や、映画にもなった観測隊の樺太犬などの影響で、現代の少なからぬ日本人にとって、北極より南極の印象が強いのではないか。観測船しらせを知っていても、みらいを知らなかった人も少なくないのでは。しかし、南極探検で知られる白瀬矗(のぶ、1861~1946)が当初は北極を目指すなど、日本人は歴史上、北方探検の熱い志を持ってきた。その志を、みらい2をはじめとする観測手段が引き継ぎ、船名の通りに人類の未来に貢献することを期待したい。

関連リンク

- JAMSTEC「北極域研究船プロジェクト」

- 同「北極域研究船『みらいⅡ』命名・進水式が執り行われました」

- JAMSTECなどプレスリリース「北極の海氷下で床暖房への蓄熱が進行していることを20年間の航海データから明らかに」

- JAXAなどプレスリリース「北極の冬季海氷域面積が衛星観測史上最小を記録」

- JAXA「水循環変動観測衛星『しずく』」

- 同「温室効果ガス・水循環観測技術衛星『GOSAT-GW』」