大阪・関西万博が始まった。人類の営みを映す鏡ともいわれる万博。行かれる方は、どんなことに着目して会場をめぐるだろうか。人類が生かしてきた自然の恵みのうち、木と水は、それぞれ円形の大屋根リング、大阪湾岸の立地や水上ショーなどによって、存在感を放っている。万博の過ごし方は人それぞれ。そこで、もう一つの大事な天然資源である「石」をイシキ?しながら、歩き回ってみた。

芸術と不思議な共鳴体験

「人差し指と親指でつまむ感じで、残りの指を軽く添えて」。会場の中ほど、屋根のないことが逆に目を引くパビリオン「ベターコービーング(Better Co-Being)」を訪れると、こぶし大の石のような見た目の機材が貸し出され、扱い方のレクチャーが始まった。ガイドさんがワイヤレスで操作すると、来場者の石がブルブルと震え、持っている手が前へ後ろへ、はたまた左右、回転と、引っ張られるような感覚を味わった。

この石は電子部品大手、村田製作所の「ふしぎな石ころ、エコーブ(echorb)」。特殊な振動で脳に錯覚を起こさせ、さまざまな触感や手応えを表現し、引っ張られたり押し戻されたりといった空間に関わる認識をさせる「3Dハプティクス技術」を採用している。

ガイドさんに誘われ、エコーブを携え芸術作品を鑑賞して回った。地中の520本のアンテナにより、エコーブが位置を把握し、来場者の作品鑑賞や移動などに応じて反応する仕組みだ。時間内に筆者は実感しにくかったが、心拍数も読み取るのだとか。来場者のスマートフォンと連携させるのもユニーク。エコーブを介して作品と自分の心がつながり、感覚が研ぎ澄まされるような不思議な体験をした。

同社執行役員で技術・事業開発本部事業インキュベーションセンター長の安藤正道さんは取材に「展示を目で見る、耳で聴くだけではなく、体に共鳴体験をさせられるのが3Dハプティクス技術。作品の前に行くとエコーブが動くことで、単に見るのとは全く違う感覚が起こります。村田の技術を詰め込みました。『百聞は一“触”にしかず』で、実際に来て触ってくれたら分かりますよ」と胸を張った。

万博で多くの人がエコーブを体験することで、プロの技術者たちが思いもしなかったような、3Dハプティクス技術の新たな活用のアイデアが生まれるかもしれない。

火星発、南極を経て大阪に

今回の万博の目玉展示の一つが「世界最大級の火星の石」だ。東ゲート寄り、大屋根リングの外側の「日本館」にある。1970年の大阪万博では、アメリカ館のアポロ12号が持ち帰った月の石に、4時間以上の行列ができた日もあったという。一方、人類はまだ火星に到達していない。今回の展示品は直接持ち帰ったものではなく、火星から南極に落ちて来た隕石だ。

政府などの資料によると、昭和基地から350キロ離れた「やまと山脈」で、日本の南極観測隊が2000年11月に発見したもの。ラグビーボール大で、重さ13キロ。発見時は数センチほどの隕石が多い中で、ひときわ大きく、白い氷上で緑色が映えて目を引いたという。冷凍状態を保ちながら慎重に運び、翌年5月に日本に到着した。「Yamato000593」と名付けられ、国立極地研究所が所蔵している。

では、どうやって火星由来と分かったのか。根拠は3つあり(1)形の揃った鉱物組織があることから、ある程度の重力がある天体から来たとみられること。(2)岩石として生まれたのは13億年前と判明し、火山活動が長く続いた大きめの天体だと推測できること。(3)内部に閉じ込められた空気の成分が、米国の火星着陸機が調べた大気成分とほぼ一致したこと。特にこの(3)が決定的という。

この隕石は1300万~1000万年前、火星に小惑星が衝突した衝撃で宇宙空間に飛び出し、漂い続け、何らかの偶然で数万年前に南極に落ちたとみられている。南極は地球上で最もよく隕石が見つかる場所とされる。落ちてきた隕石が氷床と共に移動し、山脈でせき止められて溜まった後、徐々に押し上げられるといった仕組みのためだ。

粘土鉱物を含むことから、かつて火星に水が存在した重要な証拠となっている。今回、初めて広く一般公開された。水は生命に不可欠で、万博のテーマが掲げる「いのち」にもつながる展示といえる。

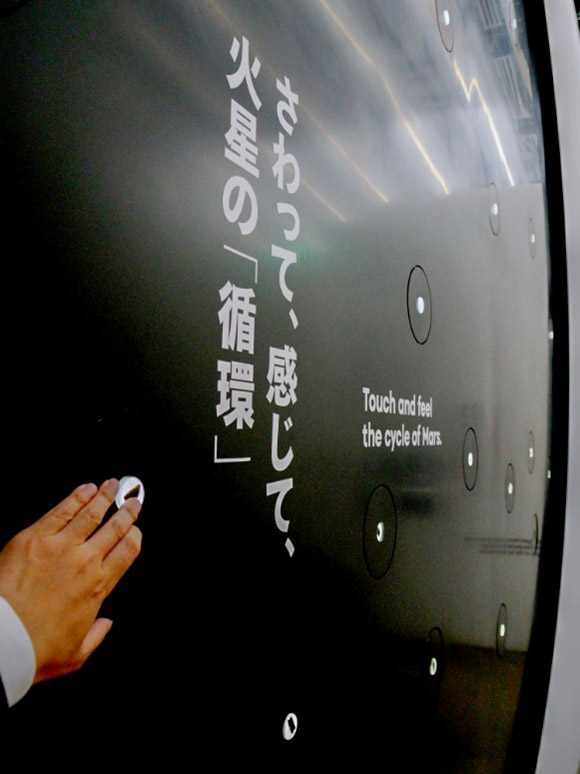

この隕石の左手前の壁面には、小さな火星由来隕石に直接触れるコーナーもあり、ぜひ記念に触っておきたい。表面がツルツルしていることから、「コーティングが施されていて、直接触れてはいないのでは」と立ち合いのスタッフさんに尋ねると、「私もそう思ったのですが、ちゃんと触れているそうです」との返事。指にけがをしないよう、よく研磨されているのだろう。

日本館では宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が、それぞれ地球に持ち帰った試料も展示されている。

大坂城再建の歴史を感じる

「残念石のトイレ」も開幕前から注目された。大屋根リング内側の西寄り、ルーマニア館の前にある。現地の掲示によると残念石とは、築城のために切り出されたが使われずに残った石材だ。このトイレのものは400年前に大坂城(大阪城)再建の石垣として現在の京都府木津川市で切り出されたもの。予備の備蓄石として管理されたと考えられているという。お城になれず残念ともされたこの石を、時を超え、柱として活用したのが今回のトイレだ。

大坂城は豊臣秀吉が築いたが、1615年の大坂夏の陣で落城。徳川2代将軍、秀忠の命により1620年から10年がかりで再建された。落雷や明治維新の動乱で焼失しており、現在の天守閣は昭和初期に復興した3代目だ。

歴史的価値のあるものをトイレの柱に活用することなどに、異論が上がった。一方、万博を機に、眠っていた歴史遺産に光を当てたいとの、当事者の熱意も感じられる。果たして今回の活用法は“残念”なのか否か、見方が分かれるようだ。

余談だがトイレの外観を撮影中、居合わせた男性から「おおっ」と驚きの声を浴びた。声の主は大阪に転勤になった、仲の良い他社の記者。東京から訪れた筆者が再会できたのは、石の不思議な力による気がしてならない。残念どころか“大感謝石”である。

このほか会場の北西、大屋根リングのすぐ外側にある休憩所の「石のパーゴラ」が関心を呼んでいる。パーゴラはブドウ棚、藤棚、日陰棚などの意味だそうで、多数の石に穴を開けケーブルで連ねてつるしている。資料によると、瀬戸内産の石を日よけとして活用したもの。閉幕後は大阪湾の窪地を改善したり、海の生物の居場所を作ったりするのに活用し「海の資産として未来へと引き継いでいく」という。

計画が明らかになると、多数の石を頭上に配置することに対し、安全面から不安の声が相次いだ。これに対し設計者は昨年9月にSNSで、パーゴラの構造、石の強度や穴開けの方法、強風や地震に対する安全性の検証などが十分であることを説明している。

各人各様、何を感じ取るか

石に着目して会場をめぐったら、未来の活用が楽しみな先端技術に加え、宇宙や日本の歴史も感じ取るひとときとなった。万博の公式テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だが、過ごし方や目のつけ所は、各人各様で良いはずだ。なお、以上は開幕直前の報道公開日に取材した。会期中は予約制の展示や企画も多く、混雑の中で無理なく行動したい。

ちなみに筆者は翌日、吹田市の万博記念公園にある「EXPO’70パビリオン」「太陽の塔」に個人的に立ち寄り、生まれる直前に開かれた大阪万博を疑似体験した。この国が希望や活気に満ちた時代に、社会が強い意志を持って実現したイベントだったことを、しみじみと感じた(ここでも意志=イシを発見!)。せっかく万博で大阪を訪れるのなら、お薦めしたい。

関連リンク

- 大阪・関西万博公式サイト

- 村田製作所「Future with Wonder Stone」(エコーブ)

- 経済産業省「【万博60秒解説】『火星の石』に出会えるという奇跡」

- 万博記念公園内「EXPO’70パビリオン」