高齢化社会の進行とともに認知症は確実に増えると予測されている。認知症の患者と軽度認知障害(MCI)の人を合わせると既に1000万人を超え、2040年には推計約1200万人に達するという。このような深刻な事態を受けて政府の「認知症施策推進本部(本部長・石破茂首相)」は「認知症施策推進基本計画」を策定し、12月3日の閣議で決定した。

基本計画は「認知症は誰もがなり得る」と明記し、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という「新しい認知症観」を打ち出している。

認知症の中でも7割近くを占めるアルツハイマー病の早期の診断、治療法の研究が近年進展している。基本計画は、進行性の病気であるアルツハイマー病をなるべく早く見つけ、孤立させることなく、本人を取り巻く家族、地域、自治体などが共に支え合う共生社会の実現を目指している。

基本計画を策定するために11月29日開かれた政府の認知症施策推進本部会合で、石破首相は「(認知症の人が)住み慣れた地域で、周囲の人とつながりながら希望を持って暮らし続けられる社会を実現していくことが必要だ」などと述べた。

既に高齢者の3.6人に1人が認知症か予備群

認知症は、脳の神経細胞の働きが悪くなって認知機能が低下し、日常生活にも支障をきたす状態。発症者の7割近くを占めるアルツハイマー病は脳内にアミロイドベータや「リン酸化タウ217(タウ)」というタンパク質がたまり、神経細胞が壊れて認知機能が次第に低下する進行性の病気で、物忘れや判断力の衰えなどの症状が出る。このほか、脳血管性やレビー小体型の認知症がある。

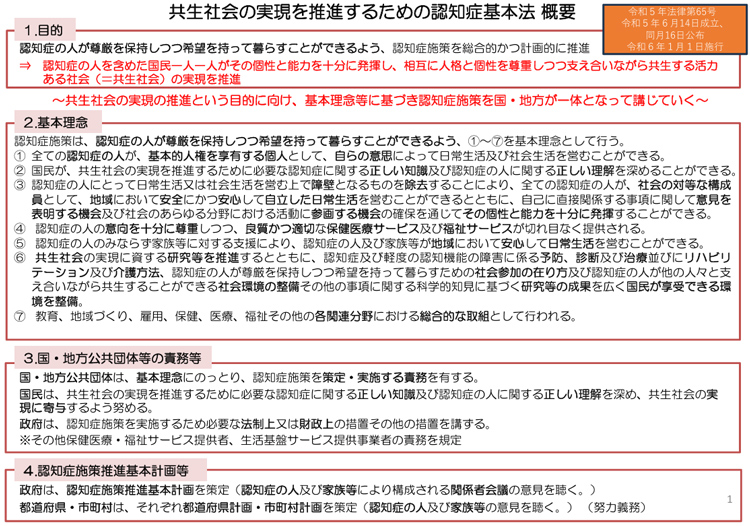

基本計画は今年1月1日に施行され、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「認知症基本法」に基づいて策定された。この基本法は「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる」社会の実現を基本理念にしていた。

基本計画に記載された厚生労働省の統計によると、2022年の認知症、「認知症予備群」と言えるMCIの高齢者はそれぞれ約443万人、約559万人で、約3.6人に1人は認知症かその予備群だ。そして40年にはこの数字はそれぞれ約584万人、約613万人になると推計されている。

国は2004年にそれまで「痴ほう」と呼ばれていた表現を「認知症」に変え、誤解や偏見の解消に努めた。しかし、「認知症になると何も分からなくなり、できなくなる」という考え方が根強く残っており、認知症の人が社会的に孤立し、そうした人の意思が十分尊重されない状況がいまだに見られるという。

基本計画は新しい認知症観を「(症状が出ても)できることや、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら自分らしく暮らし続けることができる」と定義した。その上で「年齢にかかわらず今や誰もが認知症になり得る状況を鑑みれば一人一人が認知症を自分事として理解し、自分自身やその家族が認知症であることを周囲に伝え、自分らしい暮らしを続けるためにはどうすべきか、考える時代が来ている」と指摘している。

「当事者の意思尊重」など4つの重点目標、12の施策

政府が決めた認知症施策推進基本計画は、2029年までを「第1期計画期間」として4つの重点目標を掲げた。そしてそれぞれについて評価の指標を設定して目標の達成を目指している。重点目標の最初に挙げたのは、認知症になっても希望を持って暮らし続けるという「新しい認知症観」を国民一人一人に理解してもらうことだ。指標として、当事者や家族を支援する「認知症サポーター」の養成者数などを定めた。

2番目の目標は「生活における当事者の意思尊重」で、認知症の当人が体験や要望を語り合う「本人ミーティング」を行政担当者が参加して実施している自治体の数などが指標。3番目は「地域で安心できる暮らし」で、地域で何らかの役割を果たしていると感じている当時者の割合などを見る。4番目は「新たな知見や技術の活用」。国が支援、実施している関連研究事業の成果が社会実装されている実例数などを指標にしている。

基本計画は重点目標、評価指標のほか、今後推進する具体的施策として以下の12項目を列挙した。

(1)国民理解の増進

(2)自立して生活するための「認知症バリアフリー」の推進

(3)当事者同士で悩みを話し合う「ピアサポート活動」など社会参加の機会確保

(4)当事者意思決定支援と権利確保

(5)専門的な医療提供など保険医療、福祉サービスの整備

(6)地域包括支援センターや企業での相談体制の整備

(7)予防・診断・治療・介護などの研究推進

(8)科学的知見に基づく認知症予防

(9)施策策定に必要な調査実施

(10)かかりつけ医やサポート医、地域支援センターなど多様な関係者・組織の連携

(11)参考例の提供・共有など自治体への支援

(12)外国政府や国際機関・関係団体などとの国際協力

この中で特に注目されるのは(3)の社会参加だ。認知症に苦しむ本人の孤立を防いで生きがいを持って暮らせる環境をつくるのが目的で、ピアサポート活動を後押しする。また(9)の調査については、若年性認知症の人も対象に社会参加や就労支援などの体制を強化するという。

政府はこれまで「認知症施策推進大綱」に基づいて国の認知症対策を進めてきたが、より大きな社会問題になったために同大綱を基本計画に「格上げ」した形だ。計画策定に際しては当事者の意見を反映させている。

発症の15~20年前からたまり始める

厚生労働省は5月に「認知症患者は65歳以上の人口がほぼピークを迎える2040年に584万人となり、60年には645万人に達する。MCIの人は632万人で合計すると1277万人で、高齢者の2.8人に1人に当たる」と発表し、衝撃を与えた。

だが、10月9日に開かれた「日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ)」の月例講演会で、アルツハイマー病研究の第一人者である東京大学大学院医学系研究科の岩坪威教授は、アルツハイマー病は「現時点では進行してしまうと治すことはできない。しかし今後研究がさらに進めば治療に向けていろいろな可能性が出てくるだろう」との見方を示した。

「日本認知症学会」理事長も務める岩坪氏の専門は神経病理学だが、元は神経内科の臨床医だ。現在は、臨床と基礎の両方の視点から新しい治療薬の可能性に期待を寄せている。岩坪氏によると、認知症とは病名ではなく症状のことで、その原因疾患としてアルツハイマー病など3つがあるという。

同氏の説明では、アルツハイマー病は発症する15~20年も前からアミロイドベータやタウが脳内に少しずつたまり始める。MCIの前にも長い「プレクリニカル期」があるという。「この病気は正常な状態から連続している」と指摘した。

認知の障害が出るのは、大脳皮質の神経細胞が脱落して神経細胞回路が維持できなくなるためで、神経細胞が多少失われても海馬機能は維持できる。しかし、脱落・喪失細胞が3割ぐらいになると障害が出始める。障害は記憶だけでなく、言語機能や空間の認知力、抽象的思考にも及ぶという。

早期診断・治療に光明も

政府の認知症施策推進基本計画は、増加が確実視されながらも、社会との共生を目指す前向きな新たな認知症観を打ち出した。この背景には、新たなメカニズムに基づく薬の登場など近年の早期診断・治療の急速な進歩がある。

具体的には、たまったアミロイドベータが固まる前の段階で人工的に作った抗体を結合させ、神経細胞が壊れるのを防ぐ新薬「レカネマブ」が登場したことだ。2023年12月に保険適用され、臨床での使用が始まった。レカネマブはアミロイドベータを1年半で約60%減らし、臨床試験では偽薬と比べて症状の悪化を27%改善した。今年9月には「ドナネマブ」も承認された。新薬への期待は膨らんでいる。

ただ、いずれの新薬も対象はMCIか軽度の認知症患者に限定され、症状の進行を完全に止めたり、脳の状態を元に戻したりすることは期待できない。新薬の効果を得るためのポイントは早期診断だ。視覚的にアミロイドベータの蓄積を確認できる陽電子放射断層撮影(PET)や脳脊髄液検査などの検査が必須で、こうした検査ができるのは大きな医療機関に限られる。レカネマブの場合、3割負担の高齢者でも年間100万近くの費用がかかる。

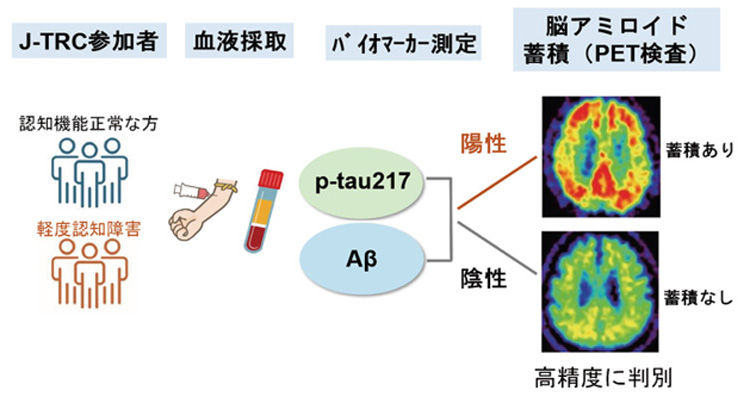

新薬登場のほか、朗報もある。岩坪氏らの研究グループは5月、アミロイドベータとタウの2種類のタンパク質を血液検査で測定・分析することにより、発症を高い精度で予測できると発表して注目された。実用化への期待は大きいが、岩坪氏によると、米国での研究例も含めて承認例はまだなく、バイオマーカーの実用化には時間がかかりそうだ。

岩坪氏は「(認知症増加の)最大のリスクファクターは社会の高齢化」と言う。新しい薬や早期診断法もまだ課題が残されている。だが、今後開発研究がさらに進めば、衝撃を与えた認知症患者の将来推計も減ってくるはずだ。

関連リンク

- 厚生労働省「認知症施策」

- 認知症施策推進基本計画