気候変動予測の精緻化を目指す日欧共同開発の観測衛星「はくりゅう(アースケア)」が、月内にも打ち上げられる。大気中の雲粒や微粒子の様子、雲の立体構造や仕組みを、搭載する4つの観測機器を連携させて解き明かす。日本はこのうち、雲の詳しい立体構造を調べるレーダーを開発した。世界初の、雲粒や雨粒の垂直方向の速度を捉える衛星搭載レーダーとして、期待が集まっている。

「水をつかさどる神獣」いざ天を目指す

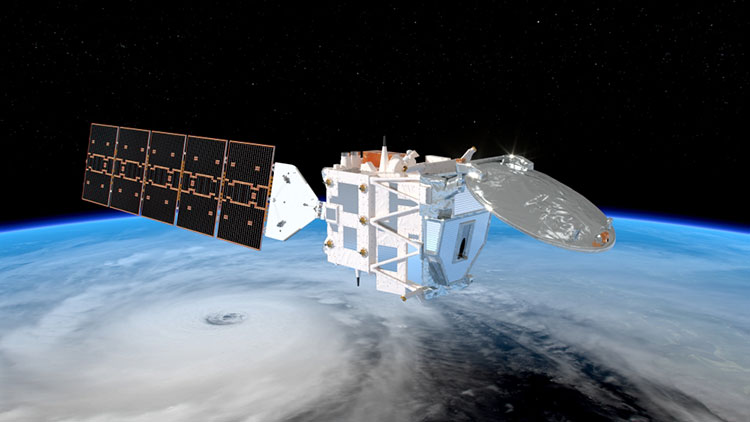

はくりゅうは、宇宙空間で太陽電池パネルやアンテナを広げた全長が17.2メートル、打ち上げ時の重さが2.3トン。高度400キロをほぼ南北に回る軌道を1周90分で飛び、25日かけ地球をくまなく捉える。設計上の寿命は3年。米スペースX社の大型ロケット「ファルコン9」に搭載され、カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地から、24日時点の情報では29日にも打ち上げられる計画だ。欧州宇宙機関(ESA)がドイツの管制施設で運用し、観測データがイタリアのESA施設や宇宙航空研究開発機構(JAXA)を経て、国内の研究者らに提供される。

アースケア(EarthCARE)の名は、英語で地球を意味する単語「Earth」と、雲と微粒子(エアロゾル)、放射を調べる者の意の「Cloud Aerosol and Radiation Explorer」の頭文字の組み合わせに由来する。“地球をケアするための観測”に掛けた命名のようだ。

はくりゅうは、JAXAが4月に発表した和名。衛星本体が白く、太陽電池パネルが細長い尾のように見えることから、想像上の生き物「白竜」に見立てた。JAXAは「竜は水をつかさどる神獣とされ、大気のメカニズム解明を目指すという目的にふさわしい。白竜は速く飛べ、高速で周回する衛星のイメージにも合う」などと説明している。

雲の立体構造の理解が課題に

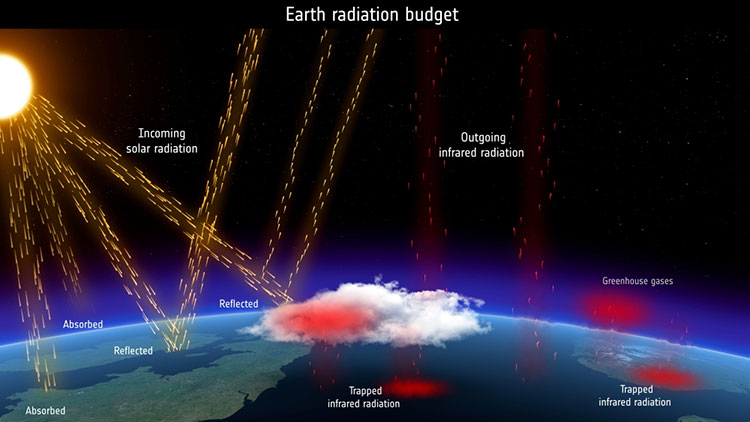

気候変動予測はコンピューターのシミュレーションなどで行うが、人類は関連する現象を理解しきれておらず、不確実性が伴う。その大きな要因が、雲や微粒子の効果だという。雲には、地表から出る熱をいったん吸収し、一部をまた戻して地表を温める効果や、太陽光を反射する効果がある。こうしたエネルギーのバランス「放射収支」が大気の温度を左右する。それには雲の厚さや高さ、雲粒の大きさ、形、水分の量などが関わる。また微粒子の存在が雲の性質を大きく左右し、太陽光の反射、吸収の度合いに響いている。

しかし従来、雲粒や微粒子の高精度観測が難しく、雲で起こる現象の仕組みは十分に解明されていない。「ひまわり」などの気象衛星は雲の上端しか観測せず、内部の立体構造まではつかめない。また地上からの観測では、全地球の雲を観測しきれない。そこで、はくりゅうが雲や微粒子を全地球規模で観測。特に、雲や微粒子の垂直方向の動きの情報を積み重ね、気候に与える影響の解明につなげる。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2021~22年に発表した第6次評価報告書で、世界平均気温は1850~1900年に比べ、温室効果ガスの排出が多い想定で2081~2100年に2.8~4.6度上昇するなどと、複数のシナリオが示された。また、気温が上昇するほど陸域の降水量が増え、北極の海氷が減り、海面が上昇するなどとした。こうした予測では、気候モデルの間で誤差が大きいことが、制約となっている。

シミュレーションと観測データを連携

気候変動の要因別でみると、二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガスは予測の誤差が小さい。これに対し微粒子や、微粒子と雲の相互作用は、これらの詳しい効果が未解明で、誤差が大きいままだ。はくりゅうの観測を通じてこれらを詳らかにし、予測の質を高めるねらいがある。

気候変動や気象の予測のため、観測データを、スーパーコンピューターを活用した数値シミュレーションモデルと連携させることの意義も、大きいという。はくりゅうチームの東京大学大気海洋研究所の佐藤正樹教授(気象・大気科学)は「数値モデルは(世界屈指のスパコン)富岳などを活用できる日本の得意分野だ。モデルによる雨や雲の表現を観測データで修正できるため、この衛星に非常に期待がかかっている。集中豪雨や台風などの極端現象のモニタリング、シミュレーションに役立つ」と説明する。

また、観測データと数値モデルの連携により「地球デジタルツイン」を構築することで「われわれが(気象や気候に関連する)質問をすると、生成AI(人工知能)が的確に答えてくれる時代が来る」という。

史上初、衛星で「ドップラー計測」

はくりゅうは上空を周回しながら4つの機器を同時に使って観測し、データを組み合わせて成果を上げていく。

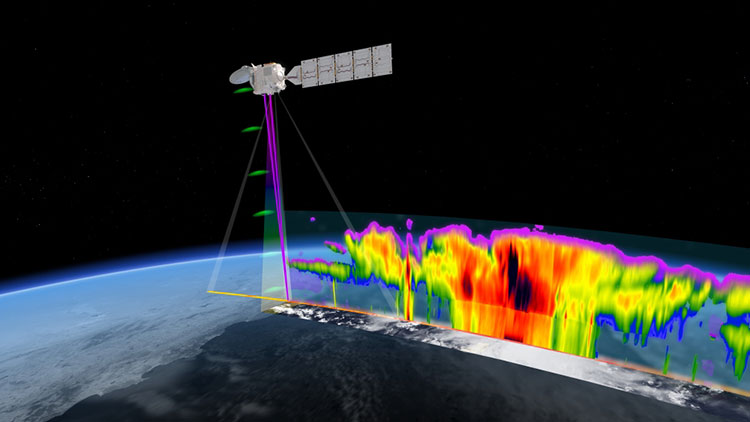

機器のうち日本が担当したのは雲の分布や構造を観測する「雲プロファイリングレーダー(CPR)」で、JAXAと情報通信研究機構(NICT)が開発。NECが設計、製造した。CPRから電波を出し、雲に当たって跳ね返ってくる電波を受信し、雲粒の大きさ、水分の量、雲の立体構造を捉える。衛星のレーダーでは史上初めて「ドップラー速度計測」により雲粒や雨粒の上昇、下降速度を測定し、雲の中の動きを解き明かす。

ドップラー速度計測では、雲粒や雨粒が、秒速7キロで移動する衛星から遠ざかる、つまり落下している場合は、跳ね返ってくる電波の周波数は放った元の電波より低く、逆に衛星に近づく、上昇している場合は周波数が高くなる。CPRはこれを精密に捉え、雲粒や雨粒の「ドップラー速度」を求める。特に雲の中の上昇流は雲粒の生成に関連しており、CPRが雲の生成過程の理解に大きく役立つという。

雲を観測する衛星レーダーはこれまでにもあったものの、ドップラー速度計測の機能がなく、垂直方向の動きを捉えられなかった。

JAXAの富田英一プロジェクトマネージャは、CPRの高感度を主に2つの工夫で実現したと説明する。一つは衛星の軌道を高度400キロと低くして地表に近づけたこと。もう一つは、直径2.5メートルに及ぶ大型アンテナの開発だ。「秒速7キロで進む衛星から、同2~8メートルほどしかない雲の垂直方向の速度を計測するのは、非常に難しい。アンテナの向きが少しでもずれると、衛星の速度が計測に混入してしまう」。そこで、熱で変形しにくいアンテナを開発。また、高速で繰り返しパルスを出せる送信機を開発した。一般的な降雨レーダーの10分の1ほどと短い、波長3.2ミリの電波を使う。

日欧協力で知見を深める

残る3つの機器は欧州が開発した。「大気ライダー(ATLID)」はCPRがカバーできない小さな微粒子や薄い雲を観測する。CPRなどのレーダーは観測に電波を使うのに対し、ライダーはレーザー光を使う。このほか、雲や微粒子の水平方向の分布を観測する「多波長イメージャー(MSI)」と、大気上端の放射収支を捉える「広帯域放射収支計(BBR)」を搭載した。

ESAのディーク・ベルナート・プロジェクトマネジャーは「衛星を軌道に乗せて3カ月後に観測を始め、半年後には世界の科学チームに全データを提供する。特に日欧のチームが非常に高品質で興味深いデータを受け、知見を深めていくだろう」としている。

はくりゅう関連の開発費は、JAXAがCPR開発と固有の地上システム整備費用を含め83億円、NICTは非公開。ESAは打ち上げ費用を含め8億ユーロ(現在のレートで約1350億円)規模。日欧が地球観測衛星を共同開発するのは初めてという。

雲をつかむような?成果を期待

CPRの開発は2007年に本格スタート。当初は13年の打ち上げを予定したが、遅れを重ねてきた。富田氏は「(日欧が)それぞれ挑戦的なセンサー開発に挑んだ。CPRは高速で飛ぶ衛星から雲の速度を計測する必要があった。これに加え、送信機を(故障に備えた予備を搭載する)冗長構成のために2つ備えたが、2つ目の用意に時間がかかった。欧州のライダーは大出力の送信機の開発が難しく、時間を要した」と振り返る。

搭載するロケットも変更を重ねてきた。欧州のアリアンスペース社により、ロシアが開発した大型ロケット「ソユーズ」で南米仏領ギアナから打ち上げる計画だったが、2022年2月にロシアがウクライナに侵攻した影響で同社のソユーズ打ち上げが停止した。同社の新型機「ベガC」に変更したものの、その2号機が打ち上げに失敗するなどしたのを受け結局、同社のライバル機のファルコン9に変更された。世界で深刻化するロケット不足の影響が、ここにも響いた形だ。

佐藤氏は「計画に18年関わってきた私にとって、待ちに待った打ち上げとなる。長かったが、数値モデルが高度化するなどして良いタイミングとなり、感慨深い」と語る。

「雲をつかむような話」とは、物事が漠然として捉えどころがないことを意味するが、はくりゅうに限っては全く逆らしい。精細な観測を生かした研究を経て、“雲をつかむような”ビビッドな気候変動予測が生まれるのが待ち遠しい。

関連リンク

- JAXA「EarthCARE/CPR特設サイト」

- ESA「earthcare, ESA's cloud and aerosol mission」(英文)