道路や橋、鉄道といった交通・輸送インフラは暮らしに不可欠だ。同じように、私たちの体の中にも輸送インフラが整備されている。誰でも思いつくのが、全身に酸素や栄養を運ぶための血管だ。ほかに細胞の中に、生命活動に必要な物質を運ぶための道路のような「微小管」があることも、知っておきたい。これが曲がっていると、物質を運搬するタンパク質が減速するという。この、まるでカーブを曲がる車のような面白い仕組みの謎を、北海道大学などの研究グループが解き明かして注目されている。

曲がりくねった微小管

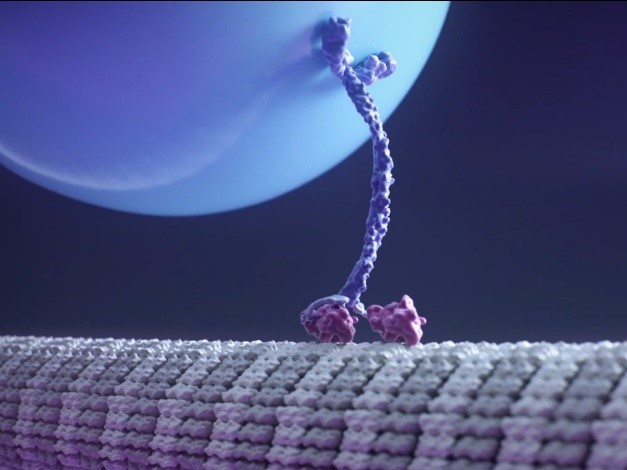

微小管は細胞の形を保つ骨格にあたる、繊維状の構造物。その上を「キネシン」や「ダイニン」と呼ばれるタンパク質が、エネルギー工場であるミトコンドリアなどの細胞小器官やタンパク質複合体といった物質を“積み荷”として載せて移動する。微小管やキネシンの重要性は例えば、神経細胞で明らかだ。これらが機能しないと、記憶や脳機能の障害につながってしまうのだ。

なおキネシンを含め、細胞の繊維構造の上で物質を運ぶなどして働くタンパク質の仲間を「モータータンパク質」と呼ぶことがある。

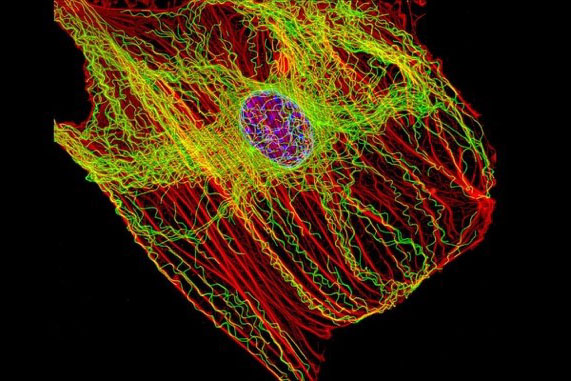

さて、ここで北海道大学大学院理学研究院化学部門准教授の角五(かくご)彰さんのグループが注目したのは、微小管の形や仕組みだ。微小管はとても硬い造りで、細胞内の核から真っすぐ延びていると思われてきた。しかし、目的の細胞内器官などに蛍光の目印をつけて可視化する観察法「蛍光イメージング」による最近の研究で、実は曲がりくねっていることが分かってきた。

道路や線路が曲がっていたら、その上を走る車や電車は、うまく曲がりきるために減速する。それと同じように、微小管が曲がっているとキネシンの動きが遅くなる。これは微小管が変形して壊れているためだというのが、これまでの有力な説だったが、確かめられてはいなかった。

カーブで「スピード落とせ」

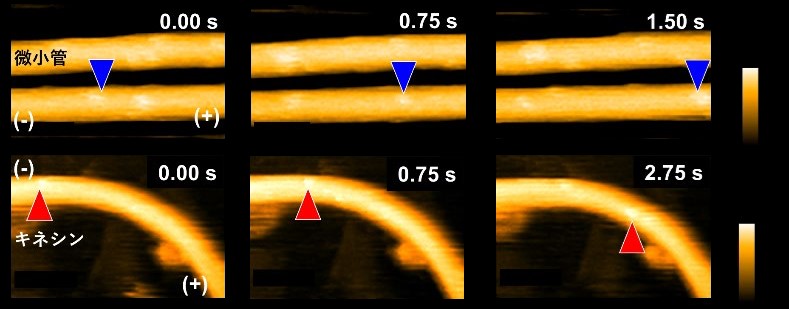

微小管が壊れているかどうかや、場所によるキネシンの移動速度の違いを調べるには、従来の蛍光イメージングは使えないという。そこで角五さんたちは、ナノレベルの世界を動画で撮影できる「高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)」を使い実験を行った。

その結果、真っすぐな微小管を曲げると、カーブがきついほど、積み荷を載せたキネシンの動きが遅くなった。この時、微小管は曲げても壊れず、表面は奇麗なまま。微小管が壊れているという仮説が覆ったのだ。

カーブの内側と外側で速度に差がないことも確認できた。またコンピューターシミュレーションの結果、キネシンの移動速度が変わるのは、カーブがきつくなるほど、微小管とキネシンが強く相互作用するためであることも分かった。

微小管が圧力などを感知して機能を変えるという考えはあったが、証拠は見つかっていなかった。こうして今回の研究で、微小管が細胞内の物質輸送の調整役として機能できることを突き止めた。キネシンがカーブで「スピード落とせ」といわれているようで、何とも面白い。

研究グループは北海道大学、自然科学研究機構生命創成探究センター、東京大学、横浜市立大学、名古屋大学、米コロンビア大学で構成。成果は米科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に10月14日に掲載されている。

有力な説を覆す内容だけに、高い技術を必要としながらも実験を繰り返し、同じ現象が再現することを丁寧に確かめたという。

“脱線”防ぐ巧みな仕組みか

この成果は、細胞を取り巻く力学的な環境や、細胞内物質輸送の障害で起こる神経疾患、さらに力学センサーなどの開発を目指す材料科学といった、さまざまな研究分野への波及効果が期待されるという。

今回の研究は、1分子のキネシンが移動する様子を、高速原子間力顕微鏡を使い、動画で撮影することに世界で初めて成功したことでも、意義のあるものとなった。研究グループの北海道大学大学院理学研究院博士研究員のシエダ・ルバイヤ・ナスリンさんは「1分子のキネシンが歩く様子を最初に見た時は、とても驚き、うれしかった」と振り返る。自然科学研究機構生命創成探究センター特任助教のクリスチアン・ガンサーさんは「自分の体の中で動いているものが高速原子間力顕微鏡を通して見えることに、とても驚いた」という。

角五さんは「もっと研究を進めないと分からない。あくまで個人的な見立てだが」と慎重に前置きしつつ、生き生きと語った。「電車が線路のカーブで速度を落とすのは、脱線しないためでしょう。微小管が曲がっているとキネシンが速度を落とすのも、“脱線”して物質輸送が滞らないようにするためでは」

私たちの体が自らを維持し、機能させ続けるための巧みな仕組みを知るにつけ、驚かされる。角五さんは「道のりは険しいが、世界で初めて見る現象に遭遇する喜びや楽しさが醍醐味だ」と話す。物質を負って微小管を歩くキネシンを見つめる研究者もまた、謎の解明という荷を負って日夜、研究の道を歩き続けている。

関連リンク