地震研究は近年、観測網の強化に加え、人工衛星やGPS(衛星利用測位システム)による地殻変動の把握、コンピューターによるシミュレーションなどを通じ、観測と理論の二人三脚で進展してきた。地下にあるプレート(岩板)の境界が地震を起こさずに滑る現象「ゆっくり滑り(スロースリップ)」の発見も大きな成果の一つだ。

こうした中、プレート境界や海のプレート内部で起こる大地震とゆっくり滑りが相互作用して起きていることを、観測を基に明らかにした、と京都大学などの国際研究グループが発表した。駿河湾から日向灘沖にかけて繰り返し起こっている南海トラフ(浅い海溝)地震など、プレートが関わる大地震の理解を深める上で重要な成果という。

「空白域」に照準、3つの大地震捉えた

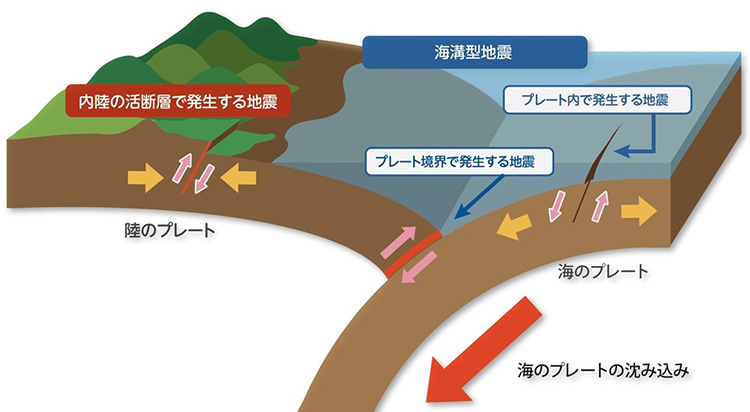

地球の表面は十数枚の硬いプレートに覆われている。海のプレートは年に数センチずつ移動し、陸のプレートの下に沈み込んでいる。両プレートの境界部ではひずみが蓄積し、限界に達すると一気にずれて「プレート境界地震」が起こる。南海トラフ地震のほか2003年の十勝沖地震(M8.0、Mは地震の規模を示すマグニチュード)、11年の東日本大震災(M9.0)などがその例だ。

ゆっくり滑りのような微動の存在は2000年ごろから報告され、大地震の発生に影響していると考えられてきた。実際に大地震が周辺のゆっくり滑りで誘発されたことや、逆にゆっくり滑りが地震に誘発されて起きた事例が示されているという。ただ、現象を時系列でつなげるなどして影響が考えられるものの、観測を基にして、仕組みを具体的に説明できてはいなかった。

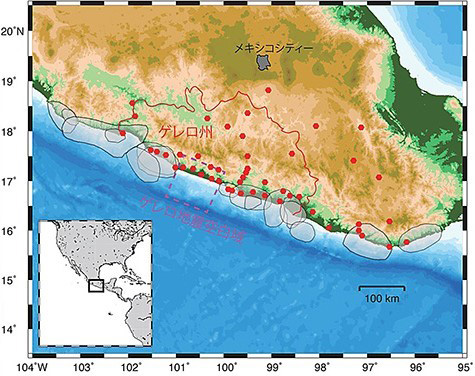

そこで研究グループは太平洋に面したメキシコのゲレロ州周辺で、GPS観測や地震観測の態勢を強化し、2017~18年に起きた3つの大地震と、周辺のゆっくり滑りを観測した。

この地域では海のプレート「ココスプレート」が陸の「北米プレート」の下に沈み込み、大地震を繰り返してきた。にもかかわらず大地震が長年起きていない「空白域」があり、発生リスクが高まっていると考えられた。そこであらかじめ狙いをつけておき、観測に成功した形だ。また、この地域のプレート境界の深い所では、ゆっくり滑りが4~5年間隔で起きてきた。

3つの大地震は次の通り。

(1)2017年9月8日 テワンテペック地震(海のプレート内部の地震、M8.2)

(2)2017年9月19日 プエブラ地震(海のプレート内部の地震、M7.1)

(3)2018年2月16日 ピノテパ地震(プレート境界地震、M7.2)

GPS観測57地点の地殻変動データを詳しく解析。ゆっくり滑りを捉え、またプレート間でひずみを蓄積している程度の時間変化を求めた。

相互作用「きちんと示せた意義大きい」

その結果、3つの地震はゆっくり滑りと相互作用して連鎖的に生じたと説明できることを突き止めた。具体的には、まず(1)テワンテペック地震でプレート境界が滑りやすくなり、ゆっくり滑りの発生周期が乱れた。これにより海のプレート内の力のかかり方が変化するなどして(2)プエブラ地震が誘発された。この影響でゆっくり滑りが続いてひずみが蓄積し、(3)ピノテパ地震の発生につながった。その後再び、ゆっくり滑りが活発になっている。

研究グループの京都大学防災研究所の伊藤喜宏准教授(地震学)は「地震が、ゆっくり滑りを介して次の地震を誘発していた。実際の観測を示した上で、個々の相互作用を説明できたのは初めてではないか。ゆっくり滑りを捉えてきちんと示せた意義は大きい」と説明する。

研究グループは伊藤准教授のほか京都大学防災研究所の西村卓也准教授、メキシコ国立自治大学、米ロードアイランド大学、米カリフォルニア大学サンタクルズ校などで構成。研究は科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)などによる地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)の一環として行われた。成果は英科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ」に日本時間12日に掲載され、京都大学が15日に発表した。

伊藤准教授は「ゆっくり滑りが起きたからといって、必ず巨大地震が起こるわけではなく、確率としては低いが、向こう10日間で(ゆっくり滑りがない時より)確率が10倍ほど高まるといえるだろう」とつけ加える。

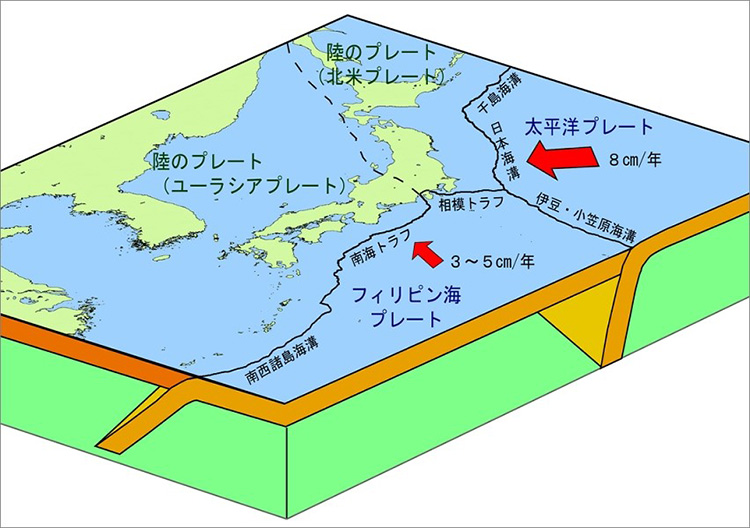

南海トラフ地震、ゆっくり滑りで前倒しも

この研究の舞台はメキシコだが、4つのプレートが集まり世界有数の地震地帯である日本列島周辺の理解のためにも、得るものが大きそうだ。東日本大震災では発生後、本震とゆっくり滑りなどとの関係が注目され、震源域内で1カ月前からゆっくり滑りが起きていたことなどが分かっている。

100~200年周期で起こってきた南海トラフ地震は、前回の昭和東南海地震(1944年)と昭和南海地震(46年)から70年あまり経った。政府の地震調査委員会が先月まとめた昨年版「全国地震動予測地図」では、南海トラフ沿いで30年以内にM8~9級が起きる確率を70~80%と評価。地震や津波を検知する海底観測網などの整備が進められている。

伊藤准教授は「南海トラフ地震を発生周期のみに基づいて考えると、まだ時間があることになる。ただ、日本周辺で大きな地震が起こると南海トラフでゆっくり滑りなどが活性化し、思ったより早く地震が起こるかもしれない。遠い海外の地震によっても起こり得る」と警鐘を鳴らす。

つまり、単純に“何年周期で起きてきたから、次は大体何年後”と断定的にいえない、ということだ。地震とゆっくり滑りなどの相互作用について、さらに理解を深めていくべきだという。「そのためには今後、海底を含めて観測を強化し、ゆっくり滑りの状況を把握し続け、研究事例を増やしていくことが重要だ」と伊藤准教授。

今回の成果を通じ、地震発生の複雑さを再認識させられた。地震は私たちの生命や安全を脅かすが、病気や事故などと違って発生自体を予防するような対策は取れない。見えない地下の世界の現象で、きちんと予知できないのがもどかしい。それでも、観測と知見を積み重ねていくことで、発生リスクの高まりを把握でき、被害の低減につながっていく期待を持てそうだ。地震災害を記憶にとどめ、備えを心掛けつつ、地道な研究に今後も注目したい。

関連リンク

- 京都大学プレスリリース「大地震とスロースリップの相互作用を解明 メキシコにおける3つの大地震の連鎖的発生のメカニズム」

- 科学技術振興機構(JST)「SATREPS研究課題『メキシコ沿岸部の巨大地震・津波災害の軽減に向けた総合的研究』」

- 気象庁「地震発生のしくみ」

- 地震調査研究推進本部「スロースリップ(ゆっくりすべり)」

- 地震調査研究推進本部「南海トラフで発生する地震」

- 地震調査研究推進本部、地震調査委員会「全国地震動予測地図2020年版」