私たち現代人の食生活を支え、当たり前のように受け止められている農耕や牧畜。起源は約1万年前の西アジアとされるが、世界に伝わった詳しい事情や過程には実は、まだまだ未解明のことが多いという。こうした中、牧畜が各地に広がる最初期だった7500~8000年前に、単に家畜を放牧するだけでなく移牧や餌やりといった方法が伝わっていたことを、北部のコーカサス地方で出土した家畜の歯の同位体分析で解明した、と名古屋大学などの国際研究グループが発表した。人類が狩猟採集から生活の一大転換を果たした要因の理解に迫る、大きな成果といえそうだ。

「起源だけでなく、拡散過程も重要」

人類は誕生後、700万年の大半を狩猟採集で過ごしてきたが約1万年前、地球が比較的温暖な間氷期に入ると農耕や牧畜を始め、世界に広がって現在に至る。起源は西アジアの「肥沃な三日月地帯」と呼ばれる地域で、ムギやマメの栽培、ヤギやヒツジ、ウシ、ブタの牧畜が各地に広まったことが分かっている。

名古屋大学博物館講師の門脇誠二さん(考古学)は「三日月地帯の研究は進んでいる。ただ、技術は起源も大事だが、広がるからこそ世界に変革をもたらすもの。ローカルな現象にとどまらず、後の日本も含む各地の環境にどうやって採り入れられ、生活を変えていったのか。普及の過程も同様に重要だ」と話す。

そこで、門脇さんらの研究グループは特に牧畜に着目。三日月地帯での発祥から2000~3000年ほど遅れて牧畜が伝わった、北隣りの南コーカサス地方最古の農村遺跡、ギョイテペ遺跡とハッジエラムハンルテペ遺跡(いずれも現在のアゼルバイジャン)を調査。ここから出土したヤギ、ヒツジ、ウシ計12体の歯のエナメル質を形成された順に削り取り、 炭素や酸素の同位体比を分析し、季節変動などを調べた。

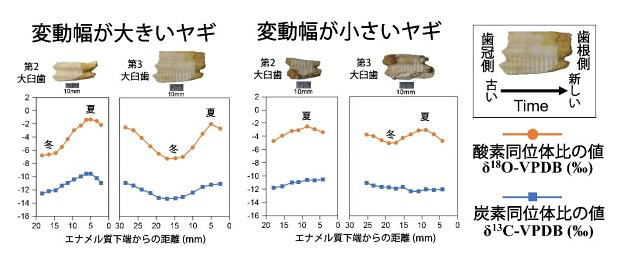

歯のエナメル質は歯冠側から歯根側へと形成され、再形成されない。ここには家畜が摂った水分や、食物の同位体比を反映した季節変動が記録される。水が蒸発する際、軽い酸素同位体を持つ分子の方が蒸発などをしやすいため、季節により水の酸素同位体比が変わる。また、乾燥などにより植物の炭素同位体比が変わるため、それを食べる動物の体内の炭素同位体比が変わる。例えば冬に低地で、夏には湿潤で気温が低い高地で過ごした家畜は、炭素と酸素の同位体比の変動が小さいと考えられる。この分析手法は海外では既にあったが、研究グループは家畜の個体ごとに歯を2本ずつ調べたり、現代の家畜と比較したりして研究の質を高めたという。

移牧や餌やりが明らかに

分析の結果、まずヤギの中に、同位体比の季節変動が小さいものがあった。仮に変動幅が大きいと季節の影響を大きく受けており、遺跡周辺の低地のみで放牧されていたと推測できる。しかしヤギの一部は変動幅が小さく、夏に高地に移動していた、つまり移牧が行われていた可能性を示した。移牧には労力がかかる一方、低地の牧草地の負荷を和らげ、しかも家畜に新鮮な牧草を与えられる利点がある。また、炭素同位体比がほとんど変化しない個体もあり、これらには餌が与えられていたとみられる。また、ヒツジからは餌を与えられていたこと、牛からは移牧が行われていたことをうかがわせるデータが出た。

こうしたことから研究グループは、コーカサス地方では牧畜が伝わった最初期から既に、季節に応じた移牧や、貯蔵した干し草などの餌やりが行われ、複数の牧畜技術が利用されていたと考えられると結論づけた。

門脇さんは「三日月地帯では牧畜技術が少しずつ発達したが、それらが多彩になってから、コーカサス地方に一気に広がったという拡散過程がみえてきた。複数の飼育法を採用してリスクを軽減できたと考えられる。同時期に欧州にも広がったという研究がある」と説明する。

なお、コーカサス地方の初期の農村では、地元では産出しないはずの黒曜石の石器が多く見つかっている。約200キロ離れた産地からウシが運んだと想像されてきたが、今回の成果を通じ、ウシが実際に移動していたことが明らかになってきた。

人類の未来への指針も

門脇さんが指導する名古屋大学大学院環境学研究科博士課程3年の廣瀬允人さんは「コーカサス地方は三日月地帯から近いのに、牧畜の伝播が遅かった。その要因を考えることは、世界への普及過程を理解する上で重要だ」と説明する。同位体分析は廣瀬さんのほか、同館の内藤裕一研究員(自然人類学)が中心となって進めた。

研究グループは名古屋大学のほか総合研究大学院大学、アゼルバイジャン科学アカデミー、東京大学で構成。成果は国際考古学誌「ジャーナル・オブ・アーキオロジカル・サイエンス:レポーツ」の電子版に3月11日に掲載され、名古屋大学が12日発表した。

門脇さんは「農耕牧畜は現代の人類社会の基盤になっている。これまでの歴史の理解では、狩猟採集からの変化は自然な発展過程として当然視されがちだった。しかし、当時の人々からすればこの一大転換はリスキーなことで、両手を挙げて採用したものでもなかっただろう。彼らがどんな生き方をし、どんな事情で変化を受け入れたのかを、細かく解明していきたい。現代の私たちが、環境の変化にどう対応し、生きていくのかを考える参考にもなる。社会のあり方や人の行動の選択肢をより柔軟に考えられるよう、研究を通じて貢献したい」と強調する。

科学技術をフル活用して過去を明らかにするだけでなく、人類の未来への指針をもつかもうとする、考古学の脈々とした営みを改めて認識する成果となった。