最先端技術のひとつである人工知能(AI)は、すでに私たちのふだんの生活の場に入り込んでいる。どれだけ役に立っているか、今後どこまで期待できそうか、北海道大学大学院情報科学研究院の川村秀憲教授に解説してもらった。まずは雪国で道路などへの積雪問題を解決するロードヒーティング(融雪)装置だ。AIが路面の積雪状況を学んで賢くなり、ボイラーの無駄な稼働を制御してエネルギーコストを半減できることを実証した。

北海道の夏は短い。お盆を過ぎて、夜風が涼しくなると、冬仕度が頭をよぎる。何カ月も雪に閉ざされる北国に住む者の習い性だ。雪は人の都合など考えずに容赦なく降る。雪をのけないと日常生活が立ちゆかない。厄介なのは屋根なしの駐車場。雪に埋もれた車を掘り出す作業が待っている。筋肉痛は必至の重労働だ。人力での除雪は、バレーボールや水泳とほぼ同じ運動強度で、安静時の6倍のエネルギーを使うといわれている。

大規模な敷地になると人の手には負えない。道路や公共施設、商業施設、病院などはブルドーザーで除雪することが多い。融雪装置を導入することもある。人の手を煩わせることなく、雪が路面に落ちた端から融かして、積もらないようにしてくれるのだからありがたい。しかし、燃料費はかさむ。

悩ましいコスト問題を解決する画期的な融雪システムが、北海道大学と北海道ガスとの共同研究の成果である「AIロードヒーティングオプティマイザー」。AIが路面の積雪状況を判断して、融雪を最適化(オプティマイズ)する装置だ。エネルギーの無駄づかいをなくし、コストを削減するという。

画像認識で路面の雪の有無を判断

「融雪の原理はシンプルで、温水式の場合はボイラーでお湯を沸かして、路面を温めて雪を融かします。そこで、路面の積雪状況を画像認識で判断して、雪があればボイラーをオンにして、雪が融けるとオフにする装置を開発しました。それが、AIロードヒーティングオプティマイザーです」と、川村教授が説明してくれた。

画期的なのは、〈路面に雪がある/ない〉を判断するところ。従来の融雪装置は〈雪が降っている/いない〉を調べてボイラーを制御している。この違いは大きい。「従来のものは、降雪センサーが雪を感知するとボイラーを動かします。このとき、路面の状態はわかりません。雪が積もっていてもいなくても、全力で融かしにかかります。雪が融けていないという事態を避けるために、長めにタイマー設定することが多い。つまり、雪が止んだあとも延々とボイラーは動き、エネルギーの無駄になります」と、川村教授は指摘する。ガスや石油、電気の無駄づかいは、燃料費に跳ね返ってしまう。

エネルギーと燃料費の無駄をなくしたいと考えたのは、北海道ガスだった。地元では「北ガス(きたがす)」の通称で親しまれ、天然ガスと電気を供給している総合エネルギー会社である。4年ほど前から、川村教授の研究室と共同でオプティマイザーの開発を進めてきた。

きっかけは、別の共同研究に取り組んでいたとき、雑談の中で〈融雪の省エネ化〉が話題になったこと。川村教授は「自宅にも融雪装置があって、過剰な稼働は常々気になっていたので、画像認識の技術で解決できるから試してみましょうと提案した」という。

すぐに、超小型コンピューター「ラズベリーパイ」にカメラを付けて試作品をつくった。いわゆるAI(Artificial Intelligence、人工知能)である。そして、さまざまな状態の路面の画像を大量に集めて、〈雪がある/ない〉とはどのような状態なのかを学習させた。このときに使った手法が「ディープラーニング」であり、AIの著しい進化を支えている。AIに繰り返し学習させていくと、〈雪がある/ない〉を判別できるようになるという。「ある/ないを判断する画像認識では、既に人と遜色がありません。人が見て雪が積もっているとわかるなら、AIにもわかると考えました」と、川村教授は当時を振り返る。

人間の脳を模した「ディープラーニング」

AIにも得手不得手がある。人の仕事を奪う/奪わないといった話題があちこちでのぼるほど、人と同じようなことができるようになった。自然言語(プログラミング言語に対して、人間が使う言葉)も音声も認識できる。とりわけ得意とするのが、画像認識なのだという。

この分野では、「いま人が担っている仕事をAIに置き換える動きは、これから進んでいくでしょう」と川村教授。それはAIが人の仕事を奪うという意味ではない。AIと人の分業あるいは協業だろう。川村教授の研究室に持ち込まれる企業の課題は、人手不足や過重労働の解消を目指すものが多いことからわかる。融雪の課題はエネルギーと燃料費の削減だが、それとて人力による除雪の限界に起因する。

ところで、AIという言葉が使われ、学問分野が確立したのは1950年代といわれる。現在に至るまで研究が重ねられてきた。近年の著しい発展を支えているのが「ディープラーニング(深層学習)」である。では、ディープラーニングとは何だろう。大まかにいうと、AIが自ら学習する技術である。その仕組みを川村教授が詳しく教えてくれた。

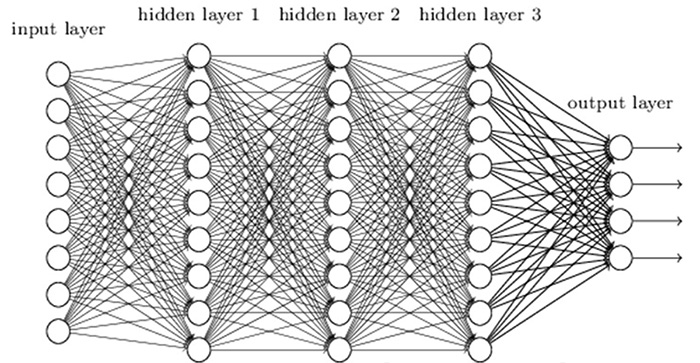

ディープラーニングには、基礎となっている数理モデルがある。それは「ニューラルネットワーク(神経回路網)」といい、人間の脳の仕組みを数式で表したものだ。ここで脳の情報処理のしかたを思い出してほしい。人が目で見た情報は、脳の中で電気信号となって、無数のニューロン(神経細胞)を伝わっていく。この伝達を担っているのがシナプスだ。

大事なのは、情報を一律には流さず、重み付けしていること。情報を重要と判断すると、シナプスは数を増やし、結び付きを強め、効率よく伝達するのだ。重み付けによるシナプスの変化を「シナプスの可塑性」といい、記憶や学習のメカニズムと考えられている。この一連の働きをコンピューターで再現したニューラルネットワークでは、神経細胞にあたるものを「ノード」、シナプスにあたるものを「エッジ」と呼ぶ。

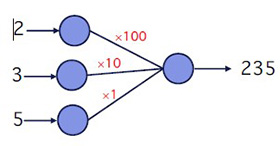

では、ニューラルネットワークの情報処理を計算例で見てみよう。まず、3つのノードに1つずつ2・3・5という数字を入力する。この数字がエッジで重み付けされ、次へと伝わっていく。2は100倍、3は10倍、5は1倍と重み付けされたとすると、2・3・5という数字は235という数字に変わる。これを受け取った次のノードは、235を答えと結論づける。はじめに数字を入力したノードを「入力層」、計算結果が出てきたノードを「出力層」という。

実際には、入力層と出力層の間には「隠れ層(中間層)」があり、掛け算と足し算がもっと何重にも入り組んで答えを算出していく。隠れ層が幾重にも重なっている、つまり深層化されているニューラルネットワークがディープラーニングなのだ。計算例では省略したが、重み付けされた数字235は、「活性化関数」で計算されて最終的な答えとなる。

駐車場で実証実験、精度は98%以上

ディープラーニングを使って、AIはどのように学習していくのだろうか。人間に例えると、自習で問題集を解くイメージである。問題を解く・答え合わせをする・間違いを正す……を繰り返して、正解率をあげていく。前項の計算例でいうと、235という答えが不正解だったとき、重み付けが誤っていたと考える。そして、修正して再計算するのだ。一人で問題集を何冊もこなして、間違いを減らしていくというのが、AIの学習方法である。このとき、人間は手を貸さない。「ここに用意した1万個の問題を解きなさい。不正解はできるだけ少なくすること」という指示だけを出して、あとはAIに任せる。

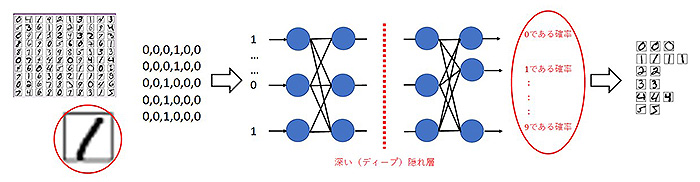

ここでAIの画像認識の方法を見てみよう。手書きの1という画像がある。これを数字の1と認識する手順は、次のとおりだ。まず、画像を細かく分解して、白い部分を「0」、黒い部分を「1」として数値化する。次に、その数値をノードに入力して、何層も連なった隠れ層で計算していく。「0」と「1」の組み合わせから、画像の特徴を判断して、どの数字にあてはまるのかを割り出すのである。さまざまな数字の画像を学習させると、AIは間違えながらもフィードバックを繰り返して、1である確率が高くなる重み付けを見つけ出す。不正解の少ない適切な重み付けができるようになったら、学習は完了である。

〈雪がある/ない〉の画像認識も同じように学習したという。「まず、1枚の画像の中で雪があるところを「1」、ないところを「0」として数値化します。そして、雪の割合が50パーセントを超えたら〈雪がある〉と判断できるようになるまで学習させました」と川村教授。使用した画像は2万4000枚に上る。AIは学習を終えて、駐車場での実証実験を重ねてきたが、判断ミスはほとんどない。精度は実に98パーセント以上である。

かつてAIに雪は白、路面は黒と色で判別させるのは難しかったという。経年変化で白っぽくなったアスファルトや街灯に照らされて白く光る路面を雪と間違えてしまう。それを改善できたことはディープラーニングに負うところが大きく、そのディープラーニングを可能にしたのはコンピューターの処理能力の向上である。画像認識の精度がぐんと上がったいま、AIは人の視覚に追いついた。

省エネで環境にも懐にもやさしく

北海道大学のある札幌市の雪事情を確認しておこう。ひと冬の累計降雪量は597センチ(平年値)。街中では目立たないが、それなりに降り積もるのである。2019年度の雪対策費は215億1300万円。そのうち、融雪関連の予算は16億円を超えている。春が来れば自然と融ける雪に、これだけの費用を掛けて、市民の生活を維持しているのだ。

融雪装置の燃料費を削減する可能性を秘めているのが、AIロードヒーティングオプティマイザーである。川村教授によると、「エネルギーの無駄が生じるのは、ボイラーを止めるときと春先です。従来の降雪センサーには、止めるタイミングが判断できません。また、3月から4月初旬に降る雪は積もらずに融けることが多いのですが、その判断もできません。だからボイラーを上手に制御できず、エネルギーを無駄に消費してしまうのです。実証実験では、最大50%以上のエネルギー削減に成功しています」とのこと。スーパーや病院、マンションなどの大きな駐車場では、ひと冬で約50〜100万円の経費削減となる。次の冬には商品化される見通しだという。

いまのところ、「不具合が生じたときに遠隔操作できる機能が付いていることもあり、1台のコストは高い。実用化してさらに多くのデータが集まり、画像認識の精度を上げていければ、通信機能を外してコストを下げられると考えています。将来的には家庭で導入できるようにしたい」と、展望を語ってくれた。省エネで環境にも懐にもやさしいのはうれしい。数万円ほどのランニングコストで融雪装置を使える冬も近そうである。