日本の基礎研究、と聞いて何を想像するだろう?「世界の競争の中での水準低下」「資金力不足」といったネガティブワードを連想してしまった人は特に注目してほしい。確かに基礎研究に対しては危機感が高まっているが、「ワクワク感」を原動力に、イノベーションを起こしている人たちがいる。彼らの舞台は、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所。美しくデザインされた「分子」で、医療、環境、食糧問題といった異分野の課題の数々を解決しようとしている。分子を愛してやまない化学者たちが、「美しい分子には必ず機能が宿る」という美へのこだわりとセンスで生物の課題に切り込む。そこには、新境地が開かれつつある。

世の中の課題の多くは分子で解決できる

クールな外観、一歩踏み入れると広がる真っ白で開放的な空間。ここ名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)は、2012年に発足した比較的新しい組織だ。研究所の特徴的なネーミングは「世界を変える画期的な分子」を意味する。医学に革命をもたらした抗生物質ペニシリンのような、多大なインパクトを与える「すごい分子」のことだ。「ミックスラボ」のコンセプトで化学者と生物学者が仕切りのないスペースに共存する。毎日が異分野交流だ。

「僕ら科学者って、他の分野のことを意外に知らないんです。どんなことが問題になっているのか知らないことが多いんです」。そう話すのは所長の伊丹健一郎さん。新しい分子をつくり出す「合成化学」のエキスパートだ。

ここでは、他では知り得なかった課題に日々出会えるという。農作物に危害を加える寄生植物、時差ぼけや病気に関わる体内時計、植物の成長のカギを握る気孔……。こうした研究課題を「ワクワクの極み」と受け止め、「じゃあ、その問題を解決する分子を開発しましょう」と意欲的に研究を展開していく。

生物の課題に「分子」はベストマッチだ。動物も植物も、体の中ではタンパク質(大きな分子)と低分子(小さな分子)がいつも化学反応を起こしていて、そのおかげで命が保たれている。呼吸で酸素を取り入れる反応も、食べたものを消化して栄養素を吸収する反応も、エネルギーをつくりだす反応も。生命現象は、タンパク質と低分子の相互作用なのだ。

研究所ではこの低分子(以下「分子」という)に注目。人工的につくった分子でうまい具合に生体反応を起こすことができれば、生物の課題を解決できる。頭痛薬の分子が、痛みの原因のタンパク質に作用して頭痛を解消するように、ここでの研究はあらゆる課題への特効薬づくりだ。本当に効く分子の開発は、課題のどこに目をつけるかのセンスにかかっている。

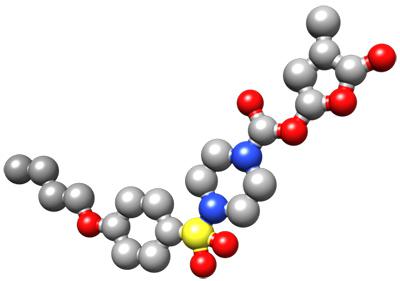

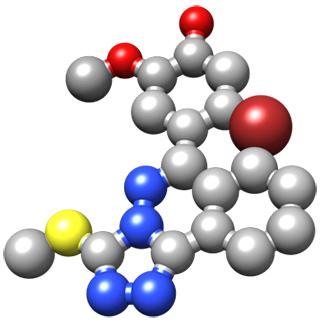

例えば、アフリカで猛威をふるう寄生植物ストライガ問題。穀物に寄生して枯らせてしまうこの恐ろしい植物の駆除という課題に対しては、ストライガを発芽させるタンパク質に着目した。その結果、これに作用する分子「スフィノラクトン-7」を開発。穀物を植える前に強制的に発芽させてしまえば、寄生する相手がいないからストライガは生きていけない。「自殺発芽」の戦略だ。

体内時計の課題は、体内で時を刻む時計タンパク質をコントロールする酵素「カゼインキナーゼ2(CK2)」に着目。この酵素の働きを抑える分子「GO289」を見いだし、体内時計を遅らせる作用を確認した。

植物の葉で通気口の役割を持つ気孔に着目したプロジェクトでは、気孔を閉じる分子「SCL1」を発見した。葉から水分が逃げにくくなり、しおれにくく乾燥に強い植物への応用が期待されている。

自慢の「分子ライブラリ」から選抜

上の図で紹介したのは、研究所が発掘し開発した分子のごく一部だ。これまでに何百もの新分子や機能を発表してきた。「でも、その分子を自分の手でデザインするのはすごく難しいことです。計算科学シミュレーションを使うやり方もありますが、あまり当たりません」と伊丹さん。

そこで、研究所オリジナルの「分子ライブラリ」が力を発揮する。ライブラリとはたくさんの情報を集めたファイルのようなもの。14年もの間、伊丹さんが学生たちとつくりつづけてきた何万個もの分子コレクションだ。まず欲しい新分子の特徴(構造や機能など)を明確にしたら、それに近いものがないかライブラリで探してみる。こうすると、大抵のものは見つかるという。

この分子ライブラリが計算科学やコンピューターのシミュレーションにも勝る理由は、「美しい形には必ず機能が宿る」という揺るぎない信念のもと、世界のどこにもない分子をつくってきたから。とがった分子、まるっこい分子、とにかくいろいろな性格の分子を含む多様性に富んだライブラリだからだ。

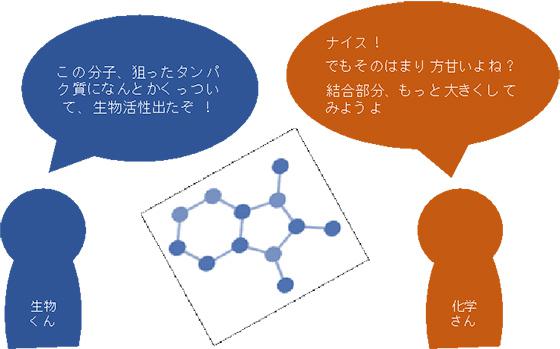

分子ライブラリで見つけた分子は、ほとんどの場合もうひと手間を要する。そのままでは課題解決には手が届かないため、生物学と化学の連携プレーで完璧な分子につくり上げていく。生物学者が分子の生物活性を調べ、化学者は分子の形を改良して機能を高める。そんなイメージだ。

「分子で世界を変える」アプローチに、世界中が注目

「えっ?ほんとうに?そんなもの2つつなげるの?」。分子でアプローチし始めたころの世界の研究者たちの懐疑的な反応を、伊丹さんはそんな風に表現する。しかしそれから6年ほどの間に、成果が世界のトップジャーナルで次々に報告され、今ではその手法は世界中に広がりつつある。

特に植物研究に新風を吹き込んだ。分子によるアプローチは医薬の分野でなじみがある一方、植物ではほとんど行われてこなかった。植物研究者との会話でこれを知った伊丹さんは、それが不思議でならなかったという。実はこの「なぜ?」が研究所の発足につながり、今に至る。

生物学といえば、遺伝子によるアプローチが主流だが、「分子VS遺伝子」といった深い議論もできるだろう。それは農作物で考えれば、「農薬VS遺伝子組み換え作物」。それぞれのアプローチで生物学的な課題を解決できても、実用レベルになったとき法律や社会はそれを受け入れるだろうか。

例えば、前述のストライガの研究では、発見した新分子スフィノラクトン-7を“農薬”として市場に出せるよう、既に毒性試験などのプロセスを踏んでいるそうだ。これを聞くと、分子の方が社会実装しやすそうだとつい思ってしまうが、「社会実装のための研究なら、研究者なんてとっくにやめている」と伊丹さんは言い切る。

「過去を振り返ると、日本の科学者は0から1を生み出すのが本当に得意です。その『1』が世界中に広まって数々のノーベル賞につながりました。その文化は絶対に絶やしてはいけません」。

トランスフォーマティブ生命分子研究所では、好奇心と探求心で誰もつくったことのない美しい分子を生み出してきた。その結果、成果が世界に広まりつつある。伊丹さんが語る日本の科学の文化がしっかりと宿っている。それに加え、生物学と化学の両方に精通する「ハイブリッド人材」が続々と誕生している。ここで起こっていること全てが、基礎研究の新たなスタンダードになりそうな勢いと活気がある。

伊丹さんの話を聞いているとなぜこんなにワクワクするのだろう。そのわけをご本人にたずねてみる。すると、愛用の教科書を見せてくれた。それは、ドラえもん全巻。ユニークな「秘密道具」が普通のくらしに登場する、あのドラえもんの世界観に心が躍る感覚を思い出して納得した。人間、ときめく何かに発揮できるパワーは計り知れない。とにかくハッピーでいることが原動力という伊丹さん。今後どのような美しい分子がどのような問題を解決していくのか。目が離せない。

(サイエンスライター 丸山恵)

トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI拠点)※1

トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM)※2では、世界屈指の分子合成力を推進力とし、生命科学・技術を根底から変える革新的機能分子「トランスフォーマティブ生命分子」を生み出すことを命題とする。合成化学者と動植物分子生物学者の連携を核として、1) 動植物の生産性や生体機能を精密に制御する分子、2) 画期的なバイオイメージングを実現する分子を主に開発する。また、これらの実現に不可欠な 3) 超効率的な合成や分子活性化を可能にする触媒の開発を行う。究極的には食糧の安定供給など地球規模の問題解決に貢献することを目指す。本拠点は化学者と生物学者の画期的な国際混成集団である。また外国人研究者が拠点に積極的に参画するためにCo-PI制度や完全英語対応事務を導入する。

本研究所の核となるのは、合成化学、触媒化学、システム生命科学、動植物科学である。名古屋大学の強みでもあるこれらの分野の調和によって、大きな社会的波及効果をもたらしうる最先端科学を創成することを目指し、新しい学際的分子研究拠点を構築する。 本研究所は「自分が望む生命分子を生み出すことができる拠点」をアイデンティティーとし、世界中の優秀な合成化学者と動植物関連の生物学者を呼び込む。生命システムを「発見・可視化・制御」するための分子をデザインおよび創出する世界的な分子研究拠点をここに作りたい。これに向けた我々のユニークなアプローチは、基盤的かつ重要な生物学上の問題の解決や次世代システム生命科学を開拓するために、独自の「分子活性化・変換触媒」を、分子設計学と理論化学のサポートを得ながら、適用することである。これは先例のない試みであり、ITbMはこれに取り組む世界唯一の研究拠点である。

※1(WPI拠点)文部科学省・世界トップレベル研究拠点プログラムWorld Premier International Research Center Initiative

※2 ITbM(Institute of Transformative Bio-Molecules)

関連リンク