宇宙旅行、火星への移住計画——。そんな夢のような宇宙の話をよく耳にする。ブラックホールの写真が撮影されたというニュースを耳にした方も多いのではないだろうか。宇宙が身近になり、謎の多くが解明されたように感じるが、じつは、わかっていないこともまだまだ多い。ブラックホールの性質も、残された大きな謎のひとつだ。ブラックホールが太陽などよりはるかに高いエネルギーを放出している理由、ブラックホールの構造の中でどれくらいの質量(重さ)の天体がどんなスピードで動いているかもよくわかっていない。その解明の鍵を握ると考えられているのが、大きなエネルギーを出しながら激しい活動を続けている天体の観測だ。

広島大学などの研究グループはこれまでに「ブラックホール連星」の硬エックス線偏光の観測に成功しており、2018年末には気球に積んだ観測装置で中性子星からの硬エックス線偏光を観測することに成功した。激しい天体現象から多く放出される硬エックス線を観測するこの計画が順調に進めば、ブラックホールの謎の解明に大きく近づけるかもしれない。

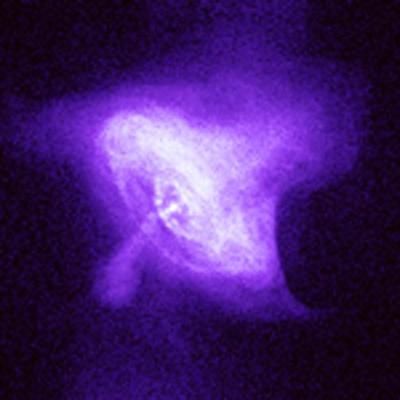

謎解きの舞台 かに星雲

広島大学の高橋弘充(たかはし ひろみつ)助教らがターゲットにしている天体は「かに星雲」だ。重い星は、その最期を迎えるとき大爆発を起こす。これが「超新星爆発」だ。かに星雲は、1054年に起きた超新星爆発のその後の姿。新古今和歌集を編んだ藤原定家の日記「明月記」にも、過去の記録を引く形で、その出現が記されている。かに星雲の中心には、0.033秒で1回転している「中性子星」という小さくて重い星があり、強い電磁波が放出されている。激しい活動をしている天体のひとつだ。

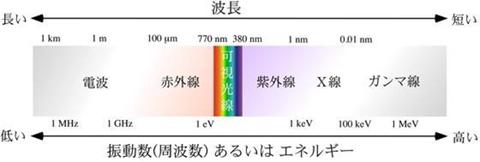

かに星雲は、私たちの目に見えている光、つまり「可視光」だけでなく、電波、赤外線、エックス線、ガンマ線というさまざまな種類の光を出している。これらは「電磁波」と総称される光の仲間だ。いずれも波として振動しながら空間を伝わり、1秒間に振動する回数、すなわち振動数の違いで分類されている。振動数が高いほど、その電磁波のエネルギーも高い。

活動している天体は、その特徴に応じていろいろな電磁波を出している。表面温度が6000度くらいの太陽は、おもに可視光を出している。活動が激しくて温度が1000万度以上になるような天体は、エネルギーが高いエックス線をさかんに放出する。エックス線や、それよりややエネルギーが高い硬エックス線には、物を突き抜ける(透過する)性質があるため、観測が難しい。そのため、可視光に比べると観測手法の研究があまり進んでいない。だがこれは、そこにはまだ宇宙の謎を解く鍵がたくさん眠っているということでもある。

硬エックス線の偏光で天体の活動が詳しくわかる

いま高橋さんらが取り組んでいるのは、硬エックス線の観測だ。エックス線より大気に吸収されにくく、観測しやすいからだ。その硬エックス線の「偏光」をとらえようとしているのだ。

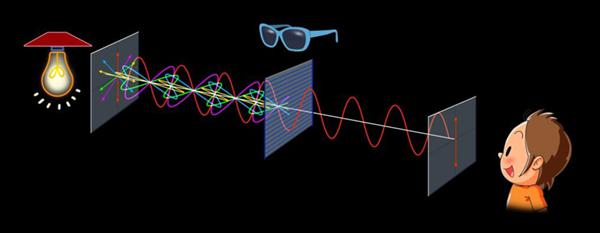

可視光やエックス線などの電磁波は、その「電気的な成分」と「磁気的な成分」が縦横に振動しながら進んでいく。ふつうは、さまざまな縦横の向きに振動している波が混じっているのだが、これが一方向にそろっているもの、一方向にだけ振動しているものを「偏光」という。身近な例がサングラスだ。釣りをするときサングラスをかけると、水面のギラギラが抑えられて水中がくっきり見える。これは、特定の振動方向の光だけを通す「偏光板」でつくったサングラスが、水面で反射してくる光の振動成分をカットしてしまうからだ。

かに星雲からやってくる硬エックス線の振動が、ある特定の向きに限られているならば、すなわち、偏光した状態でやってきているならば、それは、かに星雲の中心にある中性子星の性質を解明する大きな手掛かりになる。

地球の周りには「磁場」ができている。その磁石としての性質は、北極をS極、南極をN極とする巨大な棒磁石が地球内部を貫いているのと同じ状態だ。地表で方位磁石が南北を指すのは、この磁場から力を受けているからだ。

かに星雲の中心にある中性子星にも、同じような磁場がある。硬エックス線が振動する向きは、この磁場のでき具合と関係があるので、どのように偏光しているかを観測できれば、そこから中性子星の磁場の具体像を推定できる。その結果と、他の観測や、コンピュータシミュレーションによる理論的な研究を組み合わせることで、かに星雲の中性子星の詳細が明らかになり、「激しい天体活動」の実態を解明することにつながると期待されている。

それだけではない。この観測方法は、「ブラックホール連星」の研究にも応用できると考えられている。ブラックホール連星は、みずからが輝いている「恒星」とブラックホールが互いの周りを回転しあっている天体だ。エックス線や硬エックス線の偏光観測により得られた情報を従来の観測結果に加えれば、その姿がより詳しくわかる。例えば、ブラックホールが、相方の恒星からガスを吸い込んだときに出るエックス線などの偏光を詳しく調べることで、ブラックホールがどのようにガスを吸い込んでいるかがわかるという。さらには、ブラックホールがどれだけ周囲の物質を吸い込んだのか、それが銀河の進化にどのように影響しているのかといった謎の解明につながっていく。

融通が利いて機動力がある気球観測

天体観測と聞いて思い浮かべるのは、きっと天文台の望遠鏡や人工衛星だろう。ところが、高橋さんらの研究では気球を使う。気球に観測装置を積んで、空に揚げるのだ。気球を使う利点は、大きく分けて二つある。一つは宇宙からのエックス線や硬エックス線を吸収してしまう地球大気の上に出ることができること。もう一つは、安くて臨機応変に改良できることだ。

エックス線や硬エックス線は、地球の大気に吸収されるので地上には届きにくい。エックス線は上空100キロメートル、硬エックス線は上空40キロメートルより高いところで観測しなければならない。

そのための観測手段としてロケットや人工衛星があるが、これらはそう簡単に使えるものではない。長期にわたる開発期間と多額の費用が必要な人工衛星では、確立された手堅い観測手法の機器を搭載することが求められる。したがって、いま開発途上にある硬エックス線偏光の観測装置を載せることは難しい。しかも、観測装置は大きく重いので、低予算で開発できる小型人工衛星には搭載できない。ロケットに観測機器を積んで打ち上げ、落ちてくるまでの間に観測を行うという方法もあるが、これだと実質的には数分間しか観測できない。

それに比べて、気球は長時間にわたって観測を継続できるだけでなく、観測した結果をすぐに反映して装置を改良し、引き続き行う次の観測に生かせる身軽さもある。さらに、気球だと数トンの装置を積むことができるため、小型化、軽量化へのしばりも緩い。

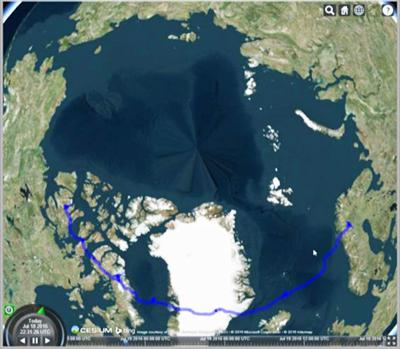

2016年と2018年の観測では、南極やスウェーデンなどの極域で1週間以上の観測を行った。観測を終えた気球は地上に降りてくるので、人がいない広く開けた場所が必要だ。国土の狭い日本でやろうとすると、飛行時間はせいぜい1日。必要とされる1週間以上の飛行はできない。そう考えると、観測の適地は世界的にみてもスウェーデンからカナダまでの北極圏と南極大陸の上空の2箇所にしぼられる。これらの地域は季節を選ぶと白夜での飛行ができるので、観測に必要な電気を太陽光発電でつねに供給できる利点もある。

高橋さんらとスウェーデンの研究者たちによる国際プロジェクト「PoGO+」は、2005年から10年かけて気球観測装置の改良を続け、2016年夏にスウェーデンのキルナで行った5日間の観測フライトで硬エックス線の精密な観測に世界で初めて成功した。現在はその経験を生かし、アメリカが進めている後継プロジェクトで、南極での気球による観測、研究を進めている。

気球で世界最高の観測を目指す

南極で2018年11月から12月にかけて行った気球観測では、中性子星からの硬エックス線を観測することができた。2021年に予定されている次のフライトまでに、より多くの光を集められるように改良する予定だという。狙う天体以外から降り注ぐ不要な電磁波をカットする方法も検討していく。

高橋さんは、将来的には、さらに高いエネルギーをもつ電磁波の偏光観測を実現しようとしている。「なぜこんなに激しい天体活動をするのか」という謎の解明に、どこまでも近づいていきたいのだという。宇宙の研究は、こうして観測手法の開発とともに前進していく。気球を用いたこの新しい手法で、きっと宇宙の新時代が切り開かれるのだろう。

(サイエンスライター 大谷有史)

関連リンク

- 広島大学ニュース&トピックス「理学研究科の高橋助教らの国際研究チームが、初めて南極で気球を打ち上げ天体観測を実施します」