地球の気候システムは、さまざまな要素や条件、時間スケールで時々刻々と変動している。その解明には、「カギ」となる物質の量を正確に把握し、気候システムモデルを精緻化していくことが求められる。2017年7月、大森裕子(おおもり ゆうこ)筑波大学生命環境系助教、谷本浩志(たにもと ひろし)国立環境研究所地球環境研究センター地球大気化学研究室長と、岡山大学、北海道大学、東京大学の研究グループは、新たな実計測手法を確立し、そのカギとなり得る「硫化ジメチル(DMS)」の、海洋から大気への放出量の実計測に成功したと発表した。

雲をつくる「磯の香り」とは?

海水浴、潮干狩り、シュノーケリング、スキューバダイビング、磯遊び…。夏らしい遊びを求めて、今年も海へ遊びに行った人も多いだろう。海によっては、近づくにつれて潮の香りや磯の香りを感じることがある。この香りの素は何なのか。答えは海藻や植物性のプランクトンから生じる物質だ。

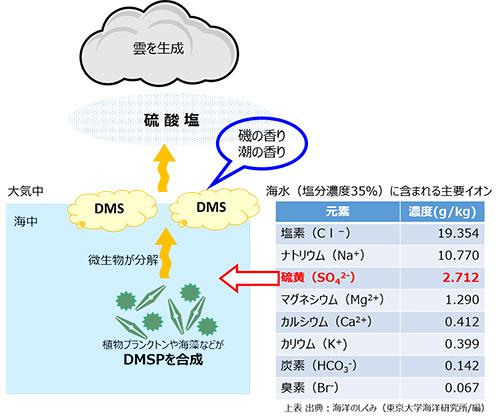

海藻や植物プランクトンの多くは、海水中の硫酸イオンを取り込みながら生きていて、海水との浸透圧制御※1や凍結防止のために、ジメチルスルフォニオ・プロピオン塩酸(DMSP)を合成している(図1)。そのDMSPが微生物などに分解されると硫化ジメチル(DMS)が生じる。このDMSこそが潮の香りの正体だ。海によって磯の香りや潮の香りの強さが異なるのは、海藻や植物プランクトンの種類や分布量に差がありDMSの量が異なるためだ。

海水の表層は、海藻や植物プランクトン由来のDMSで常に過飽和(ある温度での溶解度以上に、溶液中に物質が溶けていること)の状態にある。DMSは海水に溶けにくいため、溶けきれなかった大量のDMSは大気中に放出され、酸化されて、やがて硫酸塩(硫酸イオンとの無機化合物)に変化する。そしてこの硫酸塩がエーロゾル粒子(ミスト状になった液体の微粒子)になり、凝結核※2となって雲を生成する。磯の香り分子が雲を生成するのだ。

※1 海水との浸透圧制御/水には「浸透圧」という、濃度の低い方から高い方へ移動する性質がある。海水の塩分濃度は、海藻や植物プランクトンの体内の塩分濃度より高いため、海水がそのまま体内に侵入すると、海藻や植物プランクトンの細胞内の水が外に流れ出し、脱水状態を引き起こす。そうならないように制御すること。

※2 凝結核/水蒸気が凝結して細かい水滴を生ずる際に芯となる微小粒子のこと。

身近なのに計測が困難だったDMS

例えば、酸性雨の主原因の一つである硫黄化合物の放出量は、現在の有力説では、人為由来よりも自然由来の方が多く、DMSは自然由来の硫黄化合物の中で最も放出量が多いと見られている。このように大気中に大量に放出されるDMSだが、具体的にどれくらいの量が放出されているのかの実計測は、これまで困難だった。波に揺れ、風に煽られる船上の限られたスペースでの観測は、陸上の観測所のように正確にはいかないからだ。大型研究船での観測航海の機会は限られ、実計測のチャンスも少ない。また、DMS分析装置の性能も不足していた。

「従来の分析装置は、時間分解能が低いものでした。つまりDMS濃度を測定するのに要する時間が長く、放出量の測定には不十分だったのです」と大森さんは言う。実計測のタイミングや所要時間が限られる海上では、測定に要する時間が長引くほど、十分なデータ量を取得することが難しくなる。また、従来の測定装置を用いた観測では、30分間に1回しかDMS濃度の鉛直分布(高さ方向の分布)を測定できなかった。これでは大気環境の変化とDMS濃度の詳細な関係を追うことは難しく、気候システムの全容理解には程遠い。

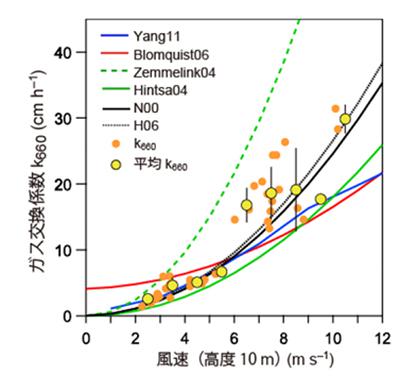

実測が難しいため、従来の多くの研究では「バルク法」という手法でDMSの放出量を推定してきた。バルク法は、通常、風速・気温・湿度といった一般気象データを用いて海面からの物質の蒸発量や放出量を算出する方法だが、DMSの放出量の場合は、「ガス交換係数」と呼ばれる係数を、海表面のDMS濃度(≒大気と海洋間のDMS濃度の差)に掛け合わせることで推定される。しかし、この係数については、風速との相関に対する考え方が研究者によって異なり、固有の係数が定まっていないことが大きな問題の1つだった。

創意工夫で汎用性が高い観測システムを構築

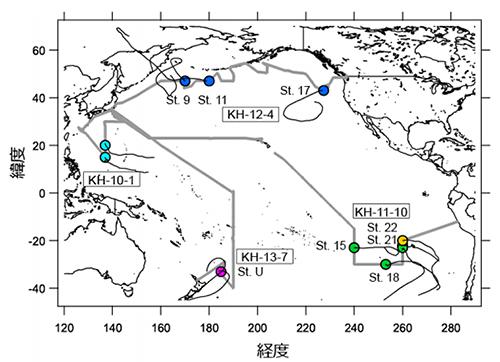

雲を生成し得る大量のDMSが地球の物質循環の中でどのように働き、インパクトを与えるかを知ることは、気候システムや地球環境の全容理解に大きく貢献する。そして、さまざまな気象条件と関係しながら地球の気候システムに影響すると考えられる海洋生態系から大気へのDMSの放出量を知るには、実計測値と推定値の科学的裏づけや精度の向上が望まれる。その手法が確立されていないという課題に対し、大森さんらの研究グループは、独自の実測システム(PTR-MS/GF法)を構築し、2010年から13年にかけて、太平洋の亜熱帯域〜亜寒帯域の各所でDMS放出量の実計測を実施した(図2)。このシステムは、複数の高度で風速とガス濃度を測定して高さ方向の物質の輸送量を推定する「傾度法」と、揮発性および半揮発性有機物をリアルタイムに測定するための「プロトン移動反応質量分析計」を組み合わせたものだという。

「今回、プロトン移動反応質量分析計を組み合わせたことで、7分に1回という高い時間分解能での測定が可能になりました」と大森さん。従来の4倍を超える時間分解能に向上させることで、データ量の増加や、風速など、大気環境の変動に伴うDMS放出量の変動について、詳細なデータを得ることが可能になるという。時間分解能の向上は、気候システムモデルの精緻化につながる。

このシステムの構築にあたり、研究グループは、大気中のDMSの採取方法に工夫を施した。従来の観測では、大気試料の吸入口が波やうねりによる船体の傾きの影響を受けやすく、観測場所が限られてしまうという欠点があった。

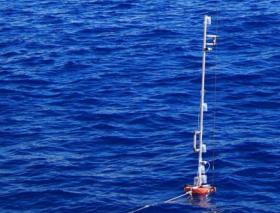

「そこで、我々は吸入口を取りつけた高さ2 メートルのブイを、船のクレーンから垂直に吊り下げたワイヤーに通すことで、波やうねりの影響を受けにくく、どこでも設置可能な“常に直立するブイ”を開発しました。ブイはアルミフレームを用いることで、安価で簡単に組み立てられます。風速が毎秒15 メートル以下であればどこでも運用可能という高い汎用性を実現しました」(大森さん)。気象庁の風力階級表によれば、毎秒15 メートルの風とは「(陸上の様子は)樹木全体が揺れ、風に向かうと歩きにくい」状況。このブイの能力があれば、少ない海上観測の機会を最大限活かすことができる。

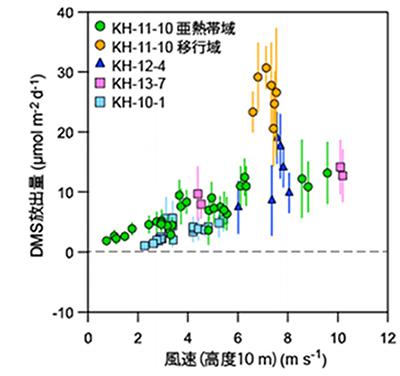

このシステムで取得した実計測値の解析結果から、海洋が常にDMSの放出源であり、その放出量が風速に依存して増加する傾向が得られたという(図3)。これは従来のバルク法による研究報告を裏付ける結果であり、研究グループは計測値を得ることに成功したと結論づけた。

また、これまでバルク法でDMS量の推定に用いられてきた係数(ガス交換係数)についての妥当性も確かめられた。研究グループが今回の実計測値からDMS固有の係数を求め、過去に報告されたDMSのそれと比較してみたところ、おおよそ等しい数値と、同様の風速依存性が確認されたという(図4)。研究者間のばらつきも含め、これまで推定されてきた係数はどれも概ね有効であることが示された。

一方で、従来の研究報告値は、風速が大きくなるに従って係数のばらつきが大きく(下の図4参照)、DMS放出量の推定についても未だ不確かさが大きかった。この課題に対し今回の研究成果により、「時間分解能が高い本研究の手法を用いれば、これまでの傾度法による観測よりも多くのデータを取得できます。今後、観測データを積み重ねていくことで、風速が大きいときの係数の精度向上や、そもそもDMSの係数が風速だけで表せるパラメータなのか、海域による違いはないのか、といった詳細な検討が可能になると考えています」と大森さんは言う。

気候システムモデルの精度向上への一手に

「本手法を活用していくことで、DMS放出量のデータの蓄積を促し、その推定値が全球レベルで精緻化されて、気候システムモデルの精度向上につながることを期待しています」と大森さんは語る。気候システムモデルの精度が向上すれば、現在進行中の気候変化の将来予測や過去の環境についての理解に大いに役立つ。

「今後は、DMS放出量の実観測をしている世界の研究グループと共同で観測していくことで、互いの観測手法の比較と検討、精度向上に取り組みたいと考えています」と大森さん。これまで、実計測が困難だったために、点と点をつなぎ合わせるようにして進められてきた研究分野だが、今回の実計測手法が活用されることで、新たにどんな成果がもたらされるのか、注目していきたい。

(サイエンスライター 橋本 裕美子)