数年前まではあまり聞き慣れなかった「熱中症」だが、今では毎日の熱中症予報を見逃せないという人も多いだろう。では、「熱中症セルフチェック」はもう試しただろうか?万人向けの熱中症予報に対し、自分にぴったりの熱中症リスクを、居場所や活動のレベル等から判定してくれるウェブツールだ。日本気象協会、名古屋工業大学、東北大学サイバーサイエンスセンターが共同で開発し、2017年4月25日にコンテンツの提供が開始された。ユーザーフレンドリーで柔らかい画面デザインからは想像しがたい、その高度な技術背景を紹介する。

熱中症セルフチェックとは

熱中症セルフチェックは、日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」のコンテンツの一つで、年代、活動レベル、現在の居場所の3つの項目で、個人の熱中症のリスクを判定する。

例えば、2017年7月13日午後2時現在、年代=小学生、活動レベル=ちょっと汗ばむ作業レベル、居場所=現在地(東京都渋谷区)を入力してみよう。

ここでは、判定は熱中症の予防を確実に保障するものではないので、体調不良を感じたら判定結果にかかわらず受診してほしいと呼びかけている。

そのリスクは、最も危険度の低いレベルAから最も高いレベルDの4段階のうち、Bの“十分注意”と判定され、水分補給や休憩の目安を示してくれる。一般市民を対象に、熱中症予防のための具体的な活動時間や水分損失量を示したこのような取り組みは、世界初だ。

これに対し、天気予報と共に発表される熱中症情報は、「ほぼ安全、注意、警戒、厳重警戒、危険」の5段階で熱中症のリスクを示す。判定のもとになっているのは、暑さ指数(WBGT: 湿球黒球温度)と呼ばれる、湿度、 熱環境(日射など)、気温の3つの要素を取り入れた指標だ。人体と外気との熱のやりとり(熱収支)への影響が大きいこれら3要素を考慮した暑さ指数は、熱中症予防に有効として国際的に規格化もされている。

熱中症セルフチェックと熱中症予報、どちらも熱中症の予防を目的にしている点では一緒だが、熱中症セルフチェックの特徴は、“熱中症のリスクが人によって違う”ことに着目している点だ。その着眼点をリスク判定に生かす技術を見ていこう。

熱中症リスクの個人差を、シミュレーション技術で評価

熱中症セルフチェックの背景にあるのは、さまざまな生命現象をシステムとして捉えるシステムバイオロジーと、高精度のスーパーコンピュータを用いた情報科学で生まれるシミュレーション技術だ。原点となったのは、平田晃正(ひらたあきまさ)名古屋工業大学教授らのグループが開発した「温熱人体モデル」である。

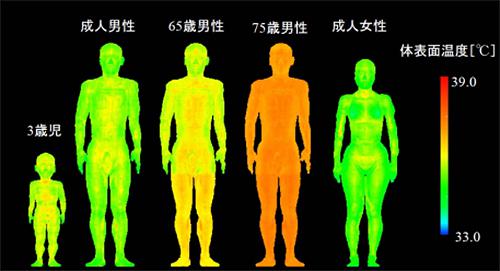

このコンピュータモデルは、1辺2ミリメートルの小さな立方体約800万個から構成される。50以上の体内組織を考慮した温熱人体モデルは、情報通信研究機構が開発した標準的な人体モデルがベースになっている。太陽光の吸収エネルギーや環境温度などのマルチフィジックス(同時に多発する物理現象の複合的)な条件を計算して体温上昇をはじき出し、その上昇に伴って人体がシステムとして調整する発汗や “熱的特性”(血流による熱輸送など)を掛け合わせることで、熱中症リスクを統合的に計算するという。身体の発汗や血液量の調整値は、ヒトの脳が行う調整を計算結果と実測値を比較して推定しているそうだ。平田さんは、これまでに複数の論文で報告された実測値とこのモデルによるシミュレーション結果を比較し、全ての状況を再現できることを確認している。このシステムを使えば、成人の体形差を考慮した3通りの計算で、成人人口の約9割をカバーする試算ができるという。

しかし、膨大なデータ量のため、通常のワークステーョンでは計算に15時間かかる。この遅さを解消するため、江川隆輔(えがわりゅうすけ)東北大学サイバーサイエンスセンター准教授らのグループの協力を得てスーパーコンピュータを導入し、高速化を実現した。さらに気象情報を組み込み、準リアルタイムでの熱中症リスク評価を可能にした。そのスピードが十分実用に耐えるレベルになった段階で、日本気象協会と実用化に向けての取り組みが始まったのだ。

技術開発で特に苦労したのは、“使いやすく”かつ“的確に”情報を提示する方法の開発だったと平田さんは話す。「できるだけ多くの場合を検討し、分析しておく必要があると考えました。日本の気象条件を考え、標準的な服装を決定した上で、7000以上の試算を行いました」。熱中症セルフチェックの判定結果は、7000パターンもの中から選ばれた、まさに自分のための結果ということだ。

使いやすいウェブコンテンツへ

熱中症セルフチェックを実際に試すと、このような高度なシミュレーション技術が背景にあるとは思えないほど簡単に操作できる。そのポイントは、“イメージしやすい選択肢”と“入力項目の少なさ”にある。例えば、運動レベルを選ぶ際、「軽度・中度・重度」の代わりに「自転車に乗る・こどもと遊ぶ」といった身近なシーンがイラストで示されれば、ユーザーは具体的なイメージが湧き、選択しやすい。また、今いる場所の気温や湿度は、「現在地選択」ボタンがあれば、入力のわずらわしさも誤りもなくなる。ここでは気象情報をGPS機能で自動入力する日本気象協会の技術が活かされた。

「利用者からは『チェックが簡単なので、気軽に、こまめに使っている』という声を多くいただきます」コンテンツ企画を担当した日本気象協会の矢崎さんはそう話す。活用場面は多岐に渡るようだ。例えば、ホームヘルパーなど高齢者の介護に携わる人には、相手のリスク状況を知るためのツールになるし、屋外作業の監督者やスポーツコーチには、具体的な休憩時間や水分補給量が算出されるので、現場での指示につながり好評だという。

今後は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポーツの現場に特化したコンテンツ制作を検討している。暑さに慣れたスポーツ現場での利用者からは、「もう少し活動できるのでは?」(心配しすぎではないか?)との疑問も挙がるそうだ。実際、熱中症セルフチェックは安全を重視して作られており、アスリートには向かないという指摘もある部分正しい、と平田さんもよりスポーツの現場適したセルフチェックの技術開発に取り組んでいる。さらには熱中症患者数を推定する技術にも目を向けているそうだ。また、外国人旅行者が7月に最も多いことを踏まえ、外国人を対象とした個別の熱中症リスクも研究されている(「日本の真夏:訪日外国人の熱中症リスクの試算に成功」)。特に暑さに慣れていない国の方々には欠かせない情報だろう。

熱中症ゼロ実現の決め手は

消防庁の発表によれば、近年全国で熱中症のため救急搬送される人は年間5万人前後にのぼり、減少傾向は見られない。今年も毎日のように熱中症発生のニュースを耳にするが、そもそも熱中症をなくすことなどできるのだろうか。理論的には、熱中症は予防や対策で、重症化を高確率に防げるという。これに基づき、熱中症ゼロへ?プロジェクトは、「知って、気づいて、アクション」を提唱しているが、そのサイクルを回せていないのが現状だ。矢崎さんは、「熱中症の認知度は96.4%に上っています。これからは、知っているだけではなく、リスクに“気づき”、予防の“アクション”を取るところまで人びとの意識を持っていけば、熱中症による死亡者ゼロも実現できると考えています」と話す。

時代は、高齢化、地球温暖化と、熱中症のリスクがますます増える傾向にある。だが、どこかで「私は大丈夫」と思っていないだろうか。熱中症セルフチェックは、そんなおごりから熱中症を自分ごととして見つめなおす契機になるだろうし、周りの人を客観的に気遣うきっかけにもなるだろう。個人の問題意識の向上と共に、これからの救急搬送者の削減も期待したい。

(サイエンスライター 丸山 恵)

関連リンク

- 熱中症ゼロへ(日本気象協会推進)

- 本研究成果のプレスリリース「「熱中症ゼロへ」プロジェクト 『熱中症セルフチェック』を新たに開発」(2017年4月25日)

- プレスリリース「日本の真夏:訪日外国人の熱中症リスクの試算に成功」(2017年7月25日)

- 名古屋工業大学大学院工学研究科 平田研究室

- 東北大学工学部機械知能・航空工学科 滝沢・後藤・江川研究室