無重力空間に長期間いると、骨のカルシウム成分が溶け出し、骨密度が減少することが知られている。しかし、この現象がなぜ、どのように起きているのかは不明だった。工藤明(くどう あきら)東京工業大学大学院生命理工学研究科教授らは、東京医科歯科大学、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などと共同で、国際宇宙ステーション「きぼう」を利用した無重力下でのメダカの観察を行い、骨量が減少するメカニズムの一端を世界で初めて明らかにした。骨を溶かす働きを持つ、「破骨細胞」が活発になることが原因と突き止めたのだ。この発見は、老人性の骨粗鬆症の解明や長期の有人宇宙探査の環境整備につながると期待されている。

細胞が色づく「トランスジェニックメダカ」で

国際宇宙ステーション「きぼう」では、2012年10月から2カ月間、JAXAが開発した水棲生物実験装置を用いてメダカを飼育した。過去に、スペースシャトルでの2週間の飼育例があったが、国際宇宙ステーションでは装置の自動化がなされ、2カ月という前例のない長期観察が可能になった。そのメダカで星出彰彦(ほしで あきひこ)宇宙飛行士とケビン・フォード宇宙飛行士が実験を行なった。

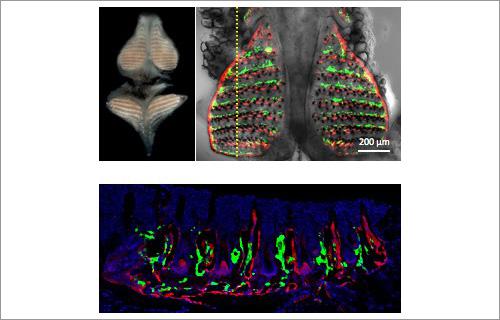

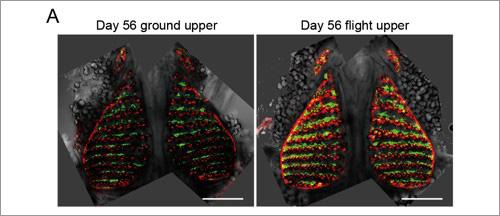

動物の体内では、常に、骨の破壊と生成がバランスを保ちながら繰り返されている。破壊、生成を司るのがそれぞれ「破骨細胞」と「骨芽細胞」であり、例えば成長期には「骨芽細胞」が活発になり、老化が進むと「破骨細胞」が活発化すると考えられている。今回実験に用いたのは、この2種類の細胞が蛍光に色づいて見えるように遺伝子組み換えをした16匹の「トランスジェニックメダカ」で、工藤氏らが開発した。体が透明なため、体内の骨や色づいた細胞を、生きたまま外から観察できる。無重力下での泳ぎの変化や、交尾行動などの観察も合わせて行なわれた。飼育開始から14日後に6匹、56日後に6匹、60日後に4匹のメダカが薬品処理をした後、保管され、地球に持ち帰られた。

実験について工藤氏に伺うと、水槽からメダカを取り出し、保管箱に固定する技術が難しく、サンプルが得られないという懸念が生じたこともあったが、星出氏とフォード氏の工夫と努力により克服できた、と言う。

骨粗鬆症の解明の第一歩に

持ち帰られたメダカの骨の組織を解析した結果、メダカの喉の奥にある、咽頭骨を支える「咽頭歯骨」の骨量減少が明らかになった。その原因として、破骨細胞同士が融合し、複数の核を持った巨大な細胞になる「多核化」が進み、活性化していることが分かった。また、その細胞内のミトコンドリアの変形が観察され、ストレスに反応する遺伝子が異常に多く発現していることも分かった。

工藤氏は、今回の実験結果が出た瞬間をこう振り返る。「この実験には多くの人手と費用が必要なため、同じ実験は21世紀中には2度とできないと言われています。研究として再現実験ができない難しいテーマでした。無重力下でどのような結果が得られるか予測ができず、地上のメダカと全く同じ結果になってもおかしくありませんでした。(ヒト以外の動物として)メダカでも無重力による骨密度の減少が観察でき、ほっとしました」

工藤氏らは、ミトコンドリアに関わる特定の遺伝子(図4のfkbp5とddit4)が多く発現することで、破骨細胞の活性化を引き起こしているのではないかと考えている。今後は、これらの遺伝子の分子メカニズムを明らかにすることが課題となる。

「無重力による骨量減少、という生理学的現象は、医者ではない私がチャレンジできる格好のテーマでした」と言う工藤氏は、骨の基礎研究を1994年から続けてきた。「これまで宇宙における骨密度の減少には、破骨細胞の関与が疑われていましたが、今回の実験で、破骨細胞の活性化がきちんと証明できました。これで、無重力が破骨細胞にどのように影響するかを調べるツールができたと言えます」と語る。

宇宙では、骨量減少は骨粗鬆症の約10倍の速さで進むことが知られている。「老人性の骨粗鬆症についてこれまで良い実験モデルがありませんでしたが、今回の宇宙実験はその良いモデルになると思われます。私たちの結果が、老人性の骨粗鬆症の解明の最初の一歩になることを期待しています」と工藤氏は言う。

もちろん、今後の宇宙開発の環境整備にとっても重要な一歩だと言えるだろう。例えば、6カ月間の宇宙滞在で骨量は約10% 減少することが知られており、帰還後の回復には3?4年かかるという。今後、無重力下に滞在する期間は長期化するはずだ。骨量減少をどう防ぐか、という問題の解決に、今回の発見が大きく貢献するに違いない。

*写真および図版提供:東京工業大学 工藤明氏

サイエンスライター 田端萌子

関連リンク

- 東工大ニュース「無重力による骨量減少メカニズムの一端を解明」(プレスリリースpdf版にアクセスできます)

- 論文(英語)

Microgravity promotes osteoclast activity in medaka fish reared at the international space station.