2016年11月10日(木)、千代田区立日比谷図書文化館の日比谷カレッジで「海に沈んだ歴史と宝物—水中考古学の魅力」が開催され、水中考古学の歴史や取り巻く環境の変化、そして最新の研究成果が紹介された。講師は、東アジア海域で唯一のユネスコ水中考古学大学連携ネットワークのメンバー校である東京海洋大学大学院の岩淵聡文(いわぶちあきふみ)教授。岩淵教授は、UNESCOの諮問機関であるICOMOS(International Council on Monuments and Sites。国際記念物遺跡会議)において国際水中文化遺産委員会の日本代表も務める、水中考古学研究の第一人者だ。

「水中考古学」と聞くと、沈没船や海底遺跡など、海の奥深くに眠る、かつての人類が遺した活動痕跡の研究…そんなイメージを持つ方も多いかもしれない。そのイメージは必ずしも間違いではない。しかし21世紀以降、水中考古学は対象範囲もその影響範囲も大きく拡大しつつある。きっかけは、2001年にUNESCOで採択された「水中文化遺産保護条約」だった。

水中文化遺産保護条約とはどのような条約か、そして水中考古学とはどのような研究分野で、21世紀を迎えて何が変わったのか。探査方法や将来展望などを交えて岩淵教授から語られる内容に、会場は満席となり、約60名の聴講者が聞き入った。

「沈没船研究」が中心だった水中考古学

水中考古学の歴史はまだ浅い。1960年から地中海のトルコ沖で、後に水中考古学の父と呼ばれる研究者ジョージ・バスが中心になって始めた沈没船発掘がその第一歩だったとされる。ジョージ・バスらは沈没船「ウル・ブルン船」を発見した。この船は、ツタンカーメン王の時代である紀元前14世紀頃のもので、その積み荷も含めて、現在も研究が続けられている。一方、日本における沈没船研究は、1974年、北海道の江差港で始まった。幕末期に江戸幕府が所有していた開陽丸の発掘である。遺構の一部は現在も現場に残っており、やはり調査が続いている。こうした沈没船やその積み荷の研究は、当時の人びとの文化や生活必需品を理解したり、流通経路を解き明かしたりするのに有効だ。そんな流れもあり、「20世紀までは“水中考古学といえば沈没船研究”と言ってほぼ間違いではありませんでした」と岩淵教授は言う。マスコミの影響もあり、現在も日本での認識は一般市民も行政も、そのイメージを引きずっているのが現実だ。

21世紀を迎えUNESCOの保護条約も成立、「水中文化遺産研究」へ

2001年、ヨーロッパにおける冷戦終結の後押しも受けて、UNESCOで「水中文化遺産保護条約」が採択されると、その研究対象は広がりを見せる。この条約により保護の対象が、水中の遺物や遺構を含む「水中文化遺産」と定義されたためだ。同条約では、その冒頭で水中文化遺産を「文化的、歴史的または考古学的な性質を有する人類の存在の全ての痕跡であり、その一部あるいは全部が定期的あるいは恒常的に、少なくとも100年間水中にあったもの」と定義している。岩淵教授によれば、「一部あるいは全部が定期的に」「100年間水中にあったもの」というところがポイントだという。特に「一部あるいは全部が定期的に」水没するものが水中文化遺産であるとしたことで、水中考古学の研究範囲は沈没船だけでなく、港湾や住居の水中遺構、海景にまで大きく広がった。

日本には、世界遺産登録されている水中文化遺産はまだないが、UNESCOが注目する水中文化遺産は多々ある。例えば、水中文化遺産として日本で初めて国の史跡になった相模湾東部の「和賀江島」。鎌倉時代につくられた現存最古の港湾遺構であり、満潮時にはほぼ海没する人工島で、今でも宋代の青磁の破片や須恵器(すえき)片が散見される。その他、広島県の「鞆の浦(とものうら)」にも江戸時代の港湾遺構が残る。近代的な港につくり替えられてしまうことの多い中世や近世の港湾遺跡が、今でも残っているケースは世界でも極めて珍しい。また、潮の干満の差だけで魚を獲る定置漁具である石積みを指す「石干見(いしひび)」。日本では行政的な保護の手はほとんど入っておらず放棄されている場所も多いが、最古の漁具とも考えられているその文化的価値が再評価されつつある。UNESCOは石干見そのものはもちろん、石干見を含む海や渚の文化景観も「Seascape(海景)」という水中文化遺産の一つとして重要視しており、水中考古学の分野でも研究が進んでいる。海景の代表格には、難所で知られた新潟県の「親不知」も挙げられる。江戸時代以前にあった街道は既に沈んでしまっているが、当時の海景画や文献の研究などを用いた研究が行われている。

あまり知られていないが、日本における水中考古学は冒頭で触れた開陽丸発掘の約70年前、1908年にもなされていたそうだ。長野県・諏訪湖の湖底で、旧石器時代〜縄文時代草創期の遺物が発見された曽根遺跡研究だ。「日本の考古学の歴史の中でも非常に初期の段階で、既に水中遺跡の研究は始まっていたのです。沈没船研究に始まった欧米の水中考古学の歴史とは少し異なり、水中文化遺産の研究から始まった日本は、水中文化遺産保護条約を先取りしていたとも言えなくもありません」(岩淵教授)。この遺跡は、かつては陸上にあった遺構が地殻変動によって沈降したのだろうと考えられていたが、近年は、時代の変遷の中で湖岸が変化したことで水没したという結論に近づきつつある。

水中文化遺産を守り、調べるためのハードル

世界で300万隻を超えるとされる沈没船は、“海のロマン”の謳い文句のもとでトレジャーハンターの格好の標的にされることも多く、人類の貴重な文化遺産が破壊され、永遠に失われてしまうことも多々あったという。また、引き揚げられた財宝の所有権を巡る国際トラブルの多発も問題視されていた。こうした状況に歯止めをかける目的で採択された水中文化遺産保護条約の批准国は、2009年発効当時20カ国だったが、現在は50カ国以上を数える(※2016年12月現在、日本は未批准)。現在の海洋は利害対立の最前線。排他的経済水域の扱いなどを巡って折り合いがつかず、いわゆる主要先進国の批准はまだ少ないが、批准国の増加に伴い、同条約の理念や精神は無視できない国際情勢になりつつあるという。「国際法学者の意見では、水中文化遺産保護条約は既に世界の海の慣習法になりつつあります。未批准国に義務はありませんが、だからと言って同条約で決められたことを無視して水中の文化遺産研究を行うことは、難しくなってきています」(岩淵教授)。

また、水中文化遺産保護条約では2大原則として、「遺物の原位置保存」と「商業利用の禁止」を明記している。特に水中考古学にとっては原位置保存の原則の影響は大きい。例えば海洋での調査の場合、原位置が潮間帯であれば干潮時に足で調査を進められるが、常時海底深くに沈む沈没船等の水中文化遺産はそうはいかない。安易に引き揚げることができないからだ。しかしながら塩分濃度が高かったり、高緯度地域で水温が低かったり、海底の砂や泥に埋もれて酸素が遮断されたりしていると、有機物でも陸上ほどには腐敗が進まず、原位置では原形に近いきれいな形で遺物や遺構が発見されることが多いという。水中考古学ならではの、大きな強みのひとつだ。一方で、水中での調査はダイバーの体力を消耗し、思うように進まない。陸上なら数カ月で終わる調査が、水中では数年〜数十年かかることも珍しくはない。そもそもダイバーが潜ることさえできない場所に水没していることもある。そこで、水中における現代の調査では、海洋工学と密接に協力して調査を進めている。

最先端のソーナーとロボットを使って行う調査

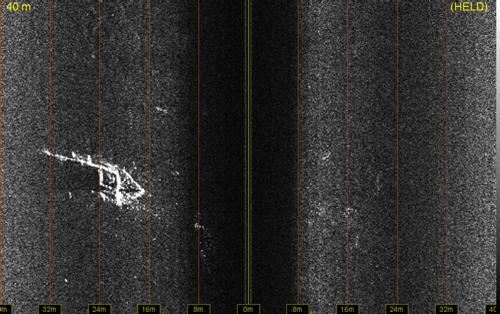

とにかく海は広い。調査に使われる科学技術を紹介しよう。水中文化遺産がどこにあるのか、まず広範囲な調査を行うのが、現地調査の第一歩である。この段階でよく使われるのが「サイドスキャンソーナー」という音響探査機。調査船に曳航された状態で海底面に向けて音波を扇状に発振し、海底で反射した音波の強度を濃淡として描写することで得られる音響画像から、海底面の地質を観測する。こうして、広大な海から水中文化遺産の埋没する場所の同定を行うのだ。

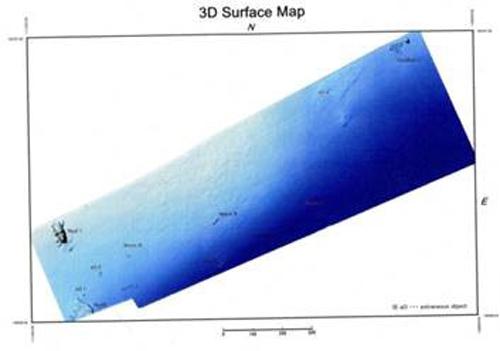

次に登場するのが「マルチビームソーナー」。やはり音響探査機である。調査船に固定して取り付け、船底から扇状に発振する音波が海底にぶつかって跳ね返ってくるまでの時間から水深を計測して得られる音響画像によって、海底地形を面的に捉える。主に、既に分かっている場所の遺構等の詳細調査に使われる。

しかしソーナーでは基本的に音響画像しか見られない。画像は写真やビデオ、あるいはダイバーが直接目で見るのとは全く違い、得られる情報量も限られるため、どうしても遺物・遺構の姿を的確に知ることが難しい。そこで次段階として用いられるのが水中ロボットだ。水中ロボットには遠隔操縦ロボット(ROV)と自律型水中ロボット(AUV)の、大きく2つのタイプがある。

いずれも照明や撮影機材を搭載することができるが、大きな違いは行動範囲と行動時間の自由度の差だ。ROVが通信や電力供給用のケーブルを介して人間が母船上から操縦するのに対して、AUVは前もってプログラミングしておくことで、緊急時以外はロボット自身の判断で航行する。ROVのようなケーブルがない分、AUVは行動範囲の制限を受けづらいが、電源は内蔵バッテリーであるため行動時間を制限される。一方、ROVはケーブルを通して電力共有を受けられるため行動時間に制限を受けることは少ないが、海中で大きな抵抗となるケーブルの存在が邪魔して母船から遠く離れて航行することはできない。調査対象やその状況によって適切な機器を使い分けて研究を進めているのだ。

日本はアジアの水中考古学を牽引していけるか

水中文化遺産に対するUNESCOの方針をアピールするポスターには、「The largest museum on Earth is in danger of being pillaged. Help us protect it! (世界最大の博物館は、略奪の危機に晒されています。保護に力を貸してください!)」とある。

UNESCOは海底を“世界最大の博物館”と呼び、そこに残る文化遺産を守る行動を呼び掛けている。これに応えて始まっている活動・研究のひとつのテーマが「水中博物館」だという。例えば冒頭触れたウル・ブルン船は、近年になって、そのレプリカが発見現場近くの海底に沈められ、アメリカの大学等が運営に協力する水中博物館として、発見当時の様子を“観覧”することができる。

また、世界遺産になっている水中文化遺産は世界的にもまだごく少ないが、アルプス周辺の「先史杭上家屋群」のように、対象とする湖を囲む6カ国(ドイツ・フランス・スイス・イタリア・スロベニア・オーストリア)が共同で世界遺産登録し、保護している例もある。そして既に東アジア周辺海域でも、共通の水中文化遺産による世界遺産登録を見据えて、日本・韓国・台湾の各国のICOMOS代表者間で、共同作業の話し合いが始まっているという。

一方で、世界の流れに逆行するように、日本では海洋系博物館の閉鎖が相次ぐ。ヨーロッパでは町ごとに国立の海事博物館や海洋博物館のある国が多く、アジアではそれらを新たに建造する動きが強まっている。海の広さが世界6位であり海洋国を自認する日本は、今後、水中文化遺産とどのように向き合っていくのだろうか。

「日本は周囲を海に囲まれた海洋国です。水中考古学の研究対象も多く、日本の考古学の歴史においても明治期から水中考古学への取り組みは始まっています。その一方で、日本において、これまでこの学問が高度に発達してこなかったのは非常に不思議なことです。しかし、まだ遅くはなく、海洋国日本がアジアの水中考古学を主導して、アジアの海の歴史を塗り替える可能性は十分にあると考えています。日本国政府の決断次第です」と岩淵教授は、水中考古学の意義と展望を語る。

日本は、水中文化遺産保護条約批准の方向にはまだ向いておらず、水中文化遺産をどのように調査し、保存するかといった行政による明確な指針もまだない。しかし古来、海と山に囲まれて暮らしてきた日本の歴史を紐解くと、海・湖・川にまつわる史実は多く、海底、湖底、川底から史実を埋め、詳らかにし、ときに歴史を覆す水中考古学の可能性を思うと、胸が躍る。今後、水中考古学に対する社会の関心が高まり、調査の技術がさらに進むことで、アジアをリードしていくことを期待したい。

(サイエンスライター 橋本 裕美子)

関連リンク

- 水中文化遺産保護に関する条約「Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage」