日本が世界中の研究者に向けて遺伝子情報を提供するDNAデータベース「DNA Data Bank of Japan(DDBJ)」をご存知だろうか。1987年、国立遺伝学研究所が海外の研究機関と共同で運営を始め、今年で30周年を迎える。その記念シンポジウム「ゲノムでわかる生命・環境・進化」が、2017年5月27〜29日に、同研究所のある静岡県三島市で行われ、ゲノム解読の歴史からメタゲノム解析といった新しい分野まで、遺伝学に関する幅広い話題が提供され、一般市民をふくむ会場を湧かせた。ここでは、28日に行われた、著名な研究者4名(ペーア・ボルクさん、長谷川眞理子さん、榊 佳之さん、高木利久さん)による招待講演の内容を紹介する。

メタゲノム解析で見えてきたもの−ヒトの胃腸と海洋のマイクロバイオーム解析

ペーア・ボルク(Peer Bork)ヨーロッパ分子生物学研究所グループリーダーは、分子生物学や遺伝学分野で精力的に研究を行う生物情報科学者だ。ヒトの腸内細菌や環境中の微生物の肉眼で見えない世界を、生物集団のゲノムを丸ごと解析する「メタゲノム解析」で明らかにしてきた。その発見の数々が紹介された。

「ヒトの腸内細菌は、たった3タイプです」。ボルクさんはまず、世界のさまざまな地域の人びとの糞便を調べて見えてきた興味深い研究成果を示した。腸内細菌の型をエンテロタイプ(エンテロ=腸)というが、世界の人びとをエンテロタイプで分類すると、3タイプに収まるという。しかも、性別、年齢、人種、居住地域などとは関連がなく、日本に住んでいる日本人がみな同じ型の腸内細菌を持つとは限らないそうだ。

腸内細菌は、がん、心臓病、神経疾患など30以上の病気との関わりがわかっている。ボルクさんは自らの研究で、大腸がん患者の腸内細菌が、がんの進行と共に変化することを見出し、腸内細菌が大腸がんのステージを決める診断基準となる可能性を示した。実現すれば、診断が内視鏡検査の代わりに便採取で済み、患者への負担は激減する。ネックは高額な検査費用だが、現在ドイツの企業と技術開発を始めて低価格化に挑んでいるそうだ。さらに、ボルクさんは「MyMicrobeプロジェクト」も運営しており、個人の糞便サンプルを分析し、エンテロタイプや一部の病気へのかかりやすさをサンプル提供者に報告するというユニークな事業内容にも触れた。

そんな自身の活動のなかで見えてきた、薬を飲んだときの腸内細菌への影響について、細菌を殺す「抗生物質」が腸内細菌に影響するのはもちろん、一部の非抗生物質が抗生物質のように作用するという意外な研究結果も紹介した。そのような薬成分は、ボルクさんらグループが調べた1,200種の非抗生薬成分のうち200以上もあったという。より詳しい研究が必要だが、例えば既存の薬の用途の幅を広げたり、腸内細菌をターゲットにした個別化医療につなげたりできる可能性も示唆した。

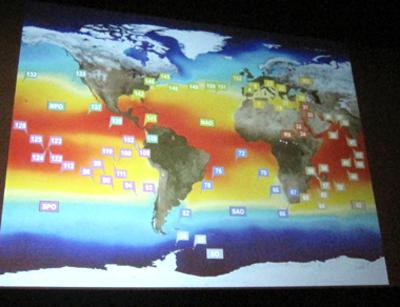

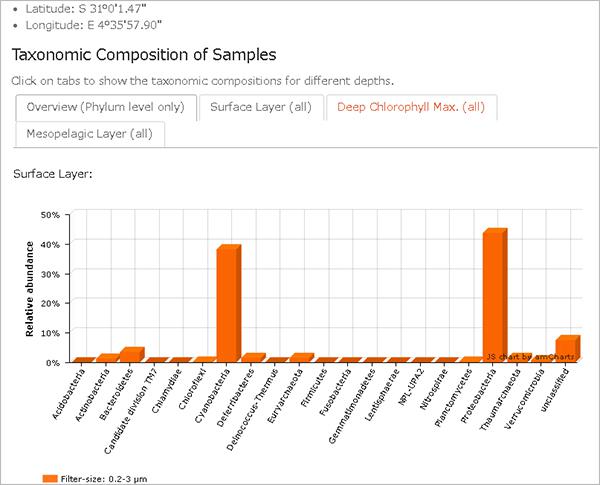

一方で、ボルクさんは、海洋微生物を調べる「TARA海洋プロジェクト」にも取り組んでいるという。ヒトの腸内細菌の起源は我々を取りまく地球環境ではないかと考えているからだと語り、海を舞台に選んだのは、地球上で生物が生息する環境の98%が海(深さを考慮する)であるためだという。プロジェクトは2011年に始まり、今も世界中の海を大きなクルーザー型の調査船で航行し、各地域で採取した海洋サンプルのメタゲノム解析を行っている。

TARA海洋プロジェクトでは、これまでに35,000サンプルを採取し、海洋微生物の多様性や、そのコミュニティと海水温の関係を研究してきた。2020年まで続く予定で、今後は海洋微生物の形態的な解析をして、遺伝情報との相関を調べると共に、現在進行中の地上ボーリング調査で採取した土壌サンプルの解析も進め、人間の腸内細菌と地球環境中の微生物との関連を調べていくという。

腸内細菌と海洋微生物。聴講する前は、両者には何の関係もないように思えたが、「ヒトの起源は地球」の視点を持つことで、一貫性をうかがい知ることができた。今後、想像もつかないような発見があるのではないか、そんな予感を抱かせる講演だった。

生物の進化を土台に人文系学問を捉える−生物学の統合的理論としての進化

長谷川眞理子(はせがわ まりこ)総合研究大学院大学学長は、進化生物学者として野生動物の研究を行ってきた。最近では、「人間の進化と適応の研究」に力を入れており、講演では進化の視点から人間の本質を捉えるという、非常に大きなスケールの話題が提供された。

「私たちはどこから来て、どこへ行くのか」長谷川さんは、まずこの問いを投げかけ、その答えは、「進化」を土台にさまざまな分野で築かれてきた膨大な知識の統合によって導き出せると語った。進化とは、生物の持つ形質が世代とともに変化していくことで、驚かされるほどの優れた仕組みや適応性への答えも、進化を考えれば見えてくる、と長谷川さん。適応度の高い遺伝子が次世代に引き継がれ、集団の中に広まっていくという“遺伝子淘汰”の考え方がそこにはあり、それが発展し、オスとメス、個体と集団などの間の葛藤や、利益とコストの大きさに応じたシステムが成立していることもわかってきたという。「進化」を土台に、生物学は発展してきたのだ。

では、人文系諸学を進化的論点で考えることはできるのか。それが、長谷川さんが今、特に力を入れているテーマだ。心理学、社会学、経済学、哲学、宗教学といった学問は、人が進化させた脳を使って築き上げてきた。そうであるならば、進化の考えを持ってそれら学問の理解を深められるのではないか。その主張について、長谷川さんは心理学や経済学を例に論じた。

心理学には、物理学をモデルに発展してきた経緯があり、一時は生物としての人間の心を切り離し、物理的刺激に対する反応に重点を置く極端なところまで行き着いた。しかし、今では「進化心理学」が提唱され、人の心理は生物進化の産物であることを念頭に置いた心理学が研究されている。また経済学でも、過去に物理学をモデルにして、“人は完全合理主義者”との前提で定式化されてきた経緯があった。しかしそれでは説明できず、今では、“人はいくつかの条件や戦略の選択肢があったときに何を好むか”という利得に関わる脳の行動を計測する「進化経済学」や「神経経済学」といった新しい学問分野が立ち上がっている。それらは進化学や神経学の考え方から派生してきたものだという。

しかし、人文系諸学には、進化の考えが受け入れられなかった歴史的背景もあった。未熟な遺伝学が社会改革運動と結びついて生まれた“優生主義”(優れた子孫を作り人種改良することが、人類をより良い方向に導くという考え)の反省から、生物学は要らないという主張の土台がつくられてしまったのだ。そのため、長谷川さんの斬新な取り組みは未だ抵抗感を持たれることもあるようだが、お話からは、学問の捉え方が進化論寄りにシフトしているように感じた。お話の最後に長谷川さんは、人間が生み出す技術や考えが、世代を超えてどのように変遷していくかを考える上で、「進化を考えること」=「アイディアの宝庫」であるとの考えを示し、講演を閉じた。

15年のゲノム解析とデータ共有がもたらしたもの-ヒトゲノム計画:その歴史とインパクト

榊 佳之(さかき よしゆき)東京大学 名誉教授 / 学校法人静岡雙葉学園 理事長は、分子生物学者として日本のヒトゲノム計画※1を主導した一人だ。講演では、多くの困難を乗り越えこの計画を遂行した経験を踏まえ、ゲノム科学がどのように発展し、今後、私たちは得られた知識にどう向き合っていくべきなのかを語った。

※1 ヒトゲノム計画/ヒトの全DNA配列を読み取りその働きを明らかにするために、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国が参加した国際プロジェクト。→Human Genome Project information archive 1990-2003

1953年のDNA二重らせん構造の発見を原点に、遺伝子解析技術の飛躍的な発展を受け、1990年以降は遺伝子発見のゴールドラッシュ時代となった。榊さんはその歴史を振り返り、一枚の絵を紹介した。北斎漫画の一つで、「群盲象をなでる」というインドの諺を描いた作品だ。たくさんの遺伝子が個別に発見されるが、その全体像はわからない。ゴールドラッシュ当時の状況は、まさにこの絵のようだったと語った。

遺伝子の全体像をつかむには、30億文字からなるヒトゲノム全体を読み取るヒトゲノム計画が必要だったが、その道のりは容易ではなかった、と榊さん。30億という情報量は、当時の技術では絶望的な数字で、莫大なコストや社会的な意義については多くの反論もあったそうだ。慎重な議論を重ね、多くの苦労の末、1991年にアメリカやイギリスとともに日本のヒトゲノム計画が始動した。

2003年、ヒトゲノム解読完了が宣言されるとヒトゲノム計画は幕を閉じた。榊さんは、10年以上に及んだこのプロジェクトが、ゲノム解読という業績だけでなく、今日の生命科学の基盤を次々に生み出したことを強調した。特に、1996年に成立した「バミューダ原則」(参考:Policies on Release of Human Genomic Sequence Data Bermuda-Quality Sequence)を取り上げ、その中でヒトゲノムは、人類共通の遺産であり、配列データは24時間以内に国際データベースに無償提供することが決められており、その原則が今日の生命科学分野のデータベース普及の礎となった(ちなみにこの国際データベースにはDDBJも含まれていた)と語った。一方で、ヒトゲノム計画の途上で露(あらわ)になった“たくさんの解読データをどう解釈するか”という課題は、生命科学や情報科学をはじめとするさまざまな分野の知恵の結束を促し、バイオインフォマティクスの発展につながったとも述べた。

今では、ヒトゲノム計画初期と比較して100万倍以上のパワーを持つゲノム解析装置が登場しており、30億文字のヒトゲノムを解読するなど小さなことに感じるかもしれない。榊さんは、ライト兄弟が30メートルのエンジン飛行に初めて成功した事例をヒトゲノム計画と重ね、今日の科学技術は先人の挑戦の末にあるとして、「どんなに小さな成果であっても、最初にやってみて、それができると証明することがとても大事」と語った。

分子生物学の第一人者であり現在は教育現場の経営にも携わっている榊さんは、最後に、会場に訪れた多くの高校生に向けて、「ごく身近な生物から、いろいろなものへ視野を広げていくのが生物学の原点です。そのことを、今後研究を進めるにあたり心に留めておいてほしい」と、メッセージを送り、講演を終えた。講演の途中でも彼らに意見を求める場面が何度もあり、今後ますます発展していくであろうゲノム科学の将来を若者たちへ託す期待や、自らの責任意識を感じられる講演だった。

データベース構築は、地味だが高度で知的な活動-生命科学分野のデータベース開発:現状と課題

高木利久(たかぎ としひさ)国立遺伝学研究所DDBJセンター長は、生命科学分野のデータベースの構築を専門とし、「DNA Data Bank of Japan(DDBJ)」の開発に関わってきた。講演では、「生命科学分野のデータベースはインフラであり、フロンティアです」と切り出し、その重要であるがゆえに山積みの課題や、今後のあるべき姿を語った。

急速なゲノム科学の発展により、今、世界では10万近くの生物種のゲノムプロジェクトが立ち上がり、そのデータベースの数は1万を超えるという。生物学は、他の分野と異なり数式や法則で表現できないため、データそのものが重要で、たくさんあればそれだけ発見も増える。それゆえDDBJをはじめとするデータベースの登場で、生物学研究は一変したという。生物学の研究者は、まずデータベースを使い、既存のデータと向き合うところから研究を始めるのが今の主流だ。第三者の視点からデータを見ることは、イノベーションにもつながる、と高木さんは語る。

ところが、爆発的に増え続けるデータをどう扱うかは大きな問題だ。今、DDBJセンターを含め、世界の主要なデータベースを扱う機関は、数十ペタバイト(ペタ=千兆、テラの千倍)のデータを、大規模なスーパーコンピュータシステムで運用している。10年後にはエクサバイト(エクサ=百京、ペタの千倍)の時代が来ると言われ、運用システムの更新には莫大な費用が想定される。一方で、小規模なデータベースは数多く乱立し、データベース間の解析ツールの違いが利用を難しくしてしまい、研究に活かしきれていない現実がある。

そこで日本では、2006年に内閣府や文科省が「統合データベースプロジェクト」を立ち上げた。それは、オープンサイエンスも視野に入れ、データの共有を促してその価値を最大化することを目的とするものだった。つまり、公的資金を使った研究成果を、みんなで共有してイノベーションにつなげようという動きが始まったのだ。

しかし、そこには、データベースの精度向上や人材確保など課題が山積みで、未解決のままのものも多いという。解決のためにはまず、データ共有のルールや、共有するメリットをはっきりさせないといけない、と高木さんは指摘する。データベースの精度を向上させるためには、研究者のモチベーションを高める工夫も必要だ。サンプルデータが多いほどデータベースの精度は上がるが、既にあるデータを再現する研究は業績に結びつきにくく、インセンティブが生まれにくい。また、データの爆発的な増加に伴い、発表される論文数も増え続けており、効率の良い閲覧の仕組みも求められる。高木さんは、論文の知識をどう扱うかという課題に対して、人工知能を使ったテキストマイニング(文章をデータと見なし、使われている単語や文節の傾向を解析して、必要な情報を得る分析方法)を駆使して、新たにデータベースをつくる策を挙げた。

さらに、人材確保も深刻な課題だ。データベースを構築する人材には、生命科学や情報科学をはじめ、倫理や法律など広い分野の知識が求められる。だが、非常に高度な知識と技術を兼ね揃えた人材は、今後、減少が懸念されるという。人材確保のためには、評価のしくみや教育システムを整えていく必要もあるだろう。その他にも、コスト負担やどのようなデータをどこまで保存すべきかなど、課題は尽きないようだ。

今後のDDBJの方向性については、大規模ゲノムコホート研究(数十万人規模のコホートで、ゲノム情報+医療情報を収集して行う研究)への応用を検討し、医療分野への貢献を目指しているそうだ。高木さんは講演の最後に、「データベースの構築は、地味なイメージがあるが、高度で知的な活動です」と、特に若者に向けてアピールし、「人びとの支えが成果につながっていきます。今後の発展を温かく見守ってほしい」とのメッセージで締めくくった。

講演を聴講して

4つの講演のテーマは全く異なるものだったが、全体を通して見ると、データベースがあり、解析技術があり、そこから得られた知識を統合する人びとの知恵がある…、そのようなつながりが見えてくる。どのテーマも先を見据え、さまざまな分野と連携することの必要性を唱えており、生命科学が想像もつかないほどのスピードとスケールで発展していく予感を感じた。DDBJは記念シンポジウムに合わせ、静岡新聞で遺伝子バンクの生い立ちについての連載記事を掲載しているので、ぜひアクセスしてほしい。