日欧共同の水星探査計画「ベピコロンボ」の探査機が、地球の引力と公転を利用して軌道と速度を変える「地球スイングバイ」に成功した、と宇宙航空研究開発機構(JAXA)と欧州宇宙機関(ESA)が21日、発表した。2025年末の水星到着に向け、行程の最初の関門を乗り切った。太陽に最も近い惑星である水星にはこれまで米国の探査機が2機しか送られておらず、磁場や内部構造など多くの謎が残っている。関係者は「水星から教科書が書き換わるほどの新発見を届ける」と意気込む。

史上最多のスイングバイを計画

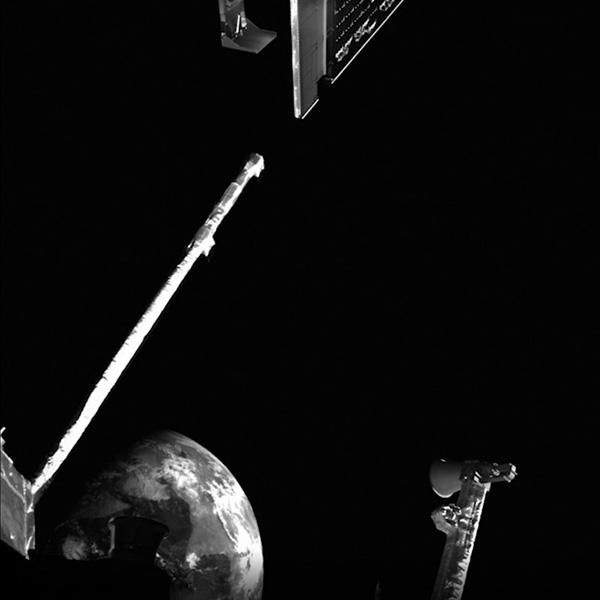

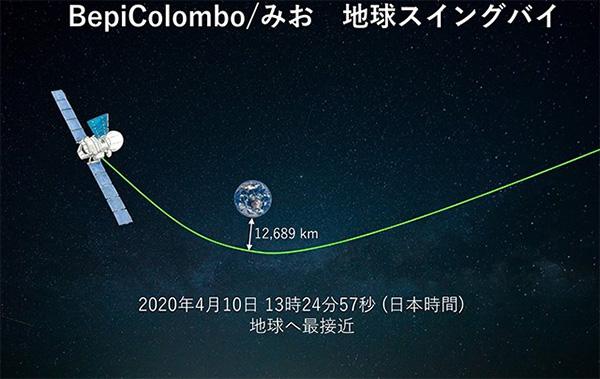

探査機は日本時間10日にスイングバイを実施。午後1時24分57秒の地球最接近時には南大西洋の上空1万2689キロを通過し、秒速約5キロの減速を行った。その後、ESAは機体が計画通りの軌道に入り、順調に航行を続けていることを確認した。

スイングバイは探査機が燃料の消費を抑え、遠い天体に効率よく向かうために行う。小惑星探査機「はやぶさ 2」が太陽からみて地球より外側へ向かうため加速するスイングバイを行ったのに対し、内側にある内惑星に向かう探査機は減速する必要がある。このため、ベピコロンボは今回の地球に続き金星を利用して2回、水星で6回の減速スイングバイを計画。9回ものスイングバイは惑星探査機としては史上最多となる。

探査計画のプロジェクトサイエンティストを務めるJAXA宇宙科学研究所太陽系科学研究系の村上豪助教(惑星超高層物理学)は「スイングバイに一度でも失敗すれば水星にたどり着けなくなる。まずは無事に完了でき、ほっと一安心」と胸をなでおろしている。

「全く予想外」コロナ対策し乗り切る

今回のスイングバイには新型コロナウイルスの感染拡大という、予想外の課題も生じた。ESAでは運用するプロジェクトを減らす措置を取っているが、惑星へと現に航行中の探査機を止めるわけにはいかない。ドイツ・ダルムシュタットにある管制室では、入室するスタッフを制限して作業に臨んだ。

オランダの自宅での対応を余儀なくされたESAの科学担当者は「ほんの数カ月前には、こんなことになるとは全く想像できなかった」とする。JAXAはもともと中心メンバーのみが交代制で相模原市の拠点から参加することにしており、この計画通りに対応したという。

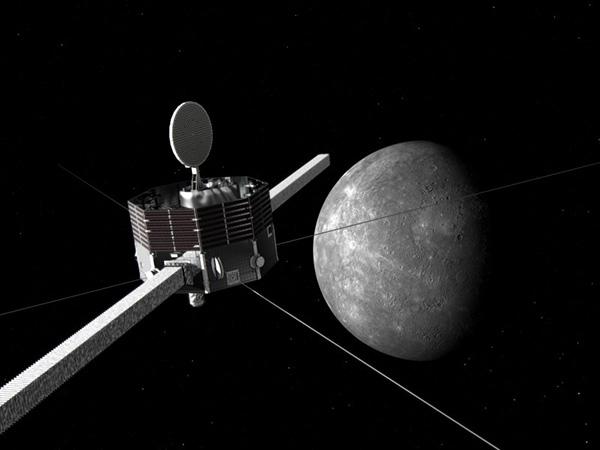

JAXAは磁気圏を探査

ベピコロンボでは、JAXAが磁場や大気などを調べる磁気圏探査機「みお」を、ESAが地形や重力などを観測する表面探査機「MPO」と、水星までの航行を担う推進装置などをそれぞれ開発。これらが連結した状態で、18年10月に南米の仏領ギアナから欧州のアリアン5ロケットで打ち上げられた。25年12月に水星に到着すると分離し、みおとMPOが別々の軌道を周回して1~2年にわたり観測する計画だ。到着までの総航行距離は約88億キロで、既に約14億キロを航行した。

水星到着を待たず、今回のスイングバイでは搭載した多くの観測装置を起動した。みおの装置は、機体が地球の磁気圏に入ったことをはっきり捉えたという。村上助教は「装置の腕試しをする絶好のチャンスだった。データを目の当たりにできたときには興奮し、水星観測に向けて確かな手応えをつかんだ」と感慨を語る。

ベピコロンボの名は水星の自転や公転の周期を解明したイタリアの数学者、ジュゼッペ・コロンボ(1920~84年)にちなむ。みおはJAXAの公募による命名で、船が航行する水路や航跡を意味する「澪(みお)」に由来する。和歌で「身を尽くし」の掛詞になり、努力と挑戦を続ける思いを表すことなども理由。外国人にも発音しやすく、「MIO」に各言語で悪い意味がないことも調べて決定したという。

観測や探査に高いハードル

水星は太陽系で最小の惑星。直径は地球の約4割で、月より少し大きい程度だ。表面は無数のクレーターで覆われ月にそっくり。太陽に近い上に1昼夜が176日と長いため、温度は427~マイナス173度と寒暖差が非常に激しい。紀元前から存在が知られていたものの、太陽の光に妨げられるなどして、地上からの観測は思うように進んでこなかった。

水星探査機には高度な軌道制御技術と多くの燃料が必要だ。地球の10倍ほどの強さの太陽光による高温の対策も困難で、これまでに実現した探査機は、1974~75年に3回接近して観測した「マリナー10号」と、2011~15年に周回して観測した「メッセンジャー」だけ。いずれも多くの発見をもたらしたが、軌道などの制約が大きく観測は限定的だった。こうした経緯から火星や金星に比べると、水星の探査や研究は遅れている。

両機の成果と残した課題をベピコロンボが引き継ぐ。村上助教はその特徴を「日欧2機の同時探査で、水星をあらゆる観点から徹底的に調べる」と表現。これまでで最も詳細な探査に対し、世界の惑星科学者らの期待が高まっている。

磁場発生のメカニズム解明に期待

最も期待されるのが、磁場が発生するメカニズムの解明だ。地球の内部では、鉄などの金属が溶けた状態で対流して電流が起こり、その影響で磁場が存在する。これが宇宙から降り注ぐ高エネルギー粒子から地表を守る役目をして、生命を守ってくれている。これに対し水星は小さいため、内部の金属が冷え固まって対流が起こらず、磁場はないと考えられた。

ところが、マリナー10号が水星に弱い磁場を発見。メッセンジャーによる観測では、磁場の中心がなぜか北に偏っていることが分かった。水星にどうして磁場があり、その偏りをもたらす内部構造はどうなっているのか。ベピコロンボにはこの謎の解明が課されている。

水星の密度にも研究者の関心が寄せられている。主に岩石でできた「地球型惑星」は太陽系に4つあるが、このうち地球と金星、火星は大きさと密度が比例関係にある。これに対し、水星だけは内部に金属が多く、小さいわりに密度が際立って大きい。天体の重さに占める金属の割合は、地球は3割強だが、水星は8割ほど。その原因について、46億年前の太陽系誕生時に岩石の多くが飛び散り、金属が合体して水星ができたため、などとする説があるが未解明だ。水星の密度が磁場の存在と関係するとの見方もある。

延期乗り越え、系外惑星の追い風吹く

1990年代以降、太陽系外惑星の発見が続いていることも、水星探査の重要性を高めている。太陽系では太陽の近くに小さな水星があるのに対し、太陽系外では恒星のごく至近に、木星のような巨大な惑星が次々見つかっている。惑星系形成の理論はこれまで、太陽系を基準に組み立てられてきたが、水星や系外惑星の詳しい調査、理論研究を通じて見直しが進みそうだ。

発見された系外惑星の中には、液体の水が存在しうる地球型惑星もあり、生命が存在する可能性もささやかれている。多くは温度の低いタイプの恒星の近くにあり、受ける赤外線は適度であるとしても、紫外線や電気を帯びた粒子は非常に強いと考えられる。「こうした環境で果たして生命を育めるのか。この問題に取り組むには太陽に近く、磁気圏をもつ水星を調べることが重要だ」(村上助教)。

日本の水星探査構想は1996年に浮上。紆余曲折を経て、呼びかけを受ける形で欧州計画に合流した。探査機は当初、2010年ごろに打ち上げる予定だったが、ロケットの変更やMPOの設計の問題、ESAの作業トラブルなどで延期を繰り返し、探査計画は大幅に遅れてしまった。一時は中止の危機にも襲われた。ただ村上助教は延期で失ったことはほとんどないとし、「むしろ探査計画がより重要なものとなった。メッセンジャーの探査から新たな謎を投げかけられ、系外惑星の知見の深化も追い風となっているからだ」と強調する。

ベピコロンボの探査は水星という遠い天体だけでなく、われわれの住む地球を含む多彩な惑星の成り立ちの理解にもつながりそうだ。米国の科学者の間で水星の着陸探査機の構想が浮上しているものの検討段階で、今のところ他に水星探査計画はない。到着は5年あまり先と少々待たされるが、それまで期待を膨らませておきたい。

関連リンク

- JAXAプレスリリース「水星磁気圏探査機『みお』の地球スイングバイ実施結果について」

- 水星磁気圏探査機「みお」

- 「みお」ツイッター