ニホンウナギの筋肉にある緑色蛍光タンパク質がヒトの黄疸(おうだん)などの原因物質「ビリルビン」と結びついて蛍光を発する仕組みを、理化学研究所脳科学総合研究センターの宮脇敦史チームリーダーや熊谷安希子・基礎科学特別研究員らが解明し、血清などに含まれるビリルビンを従来法よりも1000倍以上も高感度で、簡単・迅速に検出する蛍光定量法を開発した。ヒトの健康や疾病診断などへの活用が期待されるという。

緑色蛍光タンパク質は、下村脩(おさむ)博士(2008年ノーベル化学賞受賞)が発見したオワンクラゲからのものだけでなく、サンゴやイソギンチャクなどにもある。鹿児島大学の林征一教授(当時)らは、緑色蛍光タンパク質がニホンウナギの筋肉にも存在し、精製に成功したことを2009年に報告したが、蛍光の仕組みについては不明だった。

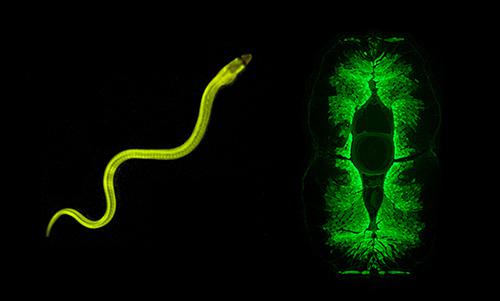

理研の研究グループは、ニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)5匹を材料に用いて、緑色蛍光タンパク質に対応する遺伝子を単離することに成功した。その遺伝子が作るのは139個のアミノ酸からなるタンパク質で、それを“ウナギ”由来の「UnaG(ユーナジー)」と命名した。

UnaG の蛍光を詳しく調べると、何らかの化合物が結合することで初めて蛍光を発することが分かった。UnaGの遺伝子を大腸菌や哺乳類培養細胞に入れて蛍光を調べると、大腸菌では光らず、哺乳類培養細胞では光った。このためUnaGに結合する化合物は哺乳類培養細胞にあるとみて、さまざまな動物サンプルを使った探索実験を行った結果、ビリルビンがその化合物であることが分かった。実際に、大腸菌で作らせた光らない無蛍光性UnaGにビリルビンを加えると、一瞬にして緑色の蛍光が出現するのが観察されたという。

ビリルビンは、赤血球が壊れる(溶血する)ことによって「ヘモグロビン」の赤色素「ヘム」が変化した化合物で、血中のビリルビン量が異常に増えると血管外の組織に沈着して黄疸症状が表れる。そのため血清ビリルビン濃度は、溶血や肝臓機能を評価する指標として一般的な健康診断の検査項目にもなっているが、いくつか用いられているビリルビン比色法では検査工程が複雑で、測定に時間もかかっていた。

そこで研究グループは、UnaGがビリルビンに直接結合して発する蛍光を測定することで、既存の測定法に比べ3桁以上も高感度で、1桁以上高精度な「ビリルビン蛍光定量法」を開発した。この方法によれば、少量の血液サンプルで血清ビリルビン濃度が測れるので、新生児黄疸を診断する上での採血時の負担を軽減できる。また、UnaGを凍結乾燥させた蛍光試薬は、輸送や保管においても冷凍・冷蔵の必要がないので、発展途上国や辺地での新生児医療もサポートできるという。

なお緑色蛍光タンパク質はニホンウナギ以外にも、長距離の回遊を行うヨーロッパウナギとアメリカウナギの筋肉からも見つかっている。今回解明されたビリルビン結合や緑色蛍光の「意義」については不明だが、研究グループは「ウナギ科全19種を比較検討することで、ウナギの生態や進化に関する謎を解く鍵が得られるかもしれない」と述べている。

今回の研究は、JST戦略的創造研究推進事業〈ERATO型研究〉「宮脇生命時空間情報プロジェクト」の一環として行われた。研究論文“A Bilirubin-Inducible Fluorescent Protein from Eel Muscle”は、米国の科学誌『Cell』(オンライン版、13日付け)に掲載された。