|

増子治信 氏 |

?

地震や火山噴火災害への対処など社会の安全と安心に備える場合において、その状況、程度、広がり、さらに周辺の状況などの情報を迅速に把握することが、基本であることに異論はないであろう。一般に、災害直後の現場に地上から入ることは極めて難しく、航空機やヘリコプターあるいは人工衛星による画像が、安全性に加えて、迅速性や広域性の面から極めて有益である。中でも、人工衛星は、常に利用できる点とその広域撮像能力において優れている。これまで、人工衛星による宇宙からの観測では、距離が遠いためにその画像の分解能が災害対策に役立つには必ずしも十分でなかった。しかし、近年の技術の進歩によって、極めて高分解能の画像が一般にも利用できるようになりつつある。また、社会的な情報産業の拡大と情報インフラの進歩によって、その利用技術も大きく変わろうとしている。人工衛星による宇宙からの高分解能観測とその利用技術の近年の発展について紹介したい。

?

宇宙からの光学観測技術

人工衛星による地球の画像で最も一般的なものは可視光や近赤外光を用いる光学画像であろう。宇宙からの本格的な光学画像取得を実施したのは1972年に打ち上げられた米国のERTS(LANDSAT)衛星であり、観測機器MSSは可視・近赤外バンドの光学センサで80メートルの分解能で185キロの領域を撮像した。それから37年が経過した現在、光学衛星観測は分解能の点で飛躍的な進歩があり、表1に示すとおりである。

現時点で最も高分解能のGeoEye-1やWorldView-1の画像サンプルは、GeoEye社のホームページや、”WorldView-1 satellite capture first high-resolution images”などのキーワードで検索して見ることが可能である。米国GeoEye社は、2011−12年をめどに、さらに分解能を25センチに高めたGeoEye-2の打ち上げを計画している。また、米国DigitalGlobe社は、WorldView-1に続き09年にわずかに性能を改善したWorldView-2の打ち上げを計画しており、これは撮像頻度の向上を目的としていると推測される。

表1に示すように、最近の光学画像衛星では、単に高分解能化だけでなく、画像の質(量子化ビット)の向上や、画像を地上に伝送する通信リンクの高速化など、画像を利用する上での利便性も大きく向上している。

一方で、技術の進歩は良いことだけではなく、必ず負の側面を伴っている。人工衛星画像の高分解能化も、撮られる側の国が公表してほしくない施設(軍事施設など)の高解像度画像が一般に出回ることによる摩擦が考えられる。このため、米国ではGeoEye-2の高解像度画像は政府の管理下に置かれることになりそうである。また、高解像度画像を配布する側とそれぞれの国が、これらの画像の管理について個別に取り決めを行うことも予想される。高解像度画像を災害監視や減災に役立てる場合の調整が必要な課題である。

?

|

表1. 主な高分解能光学衛星の比較(画像等のデータはいずれも宇宙航空研究開発機構(JAXA)、DigitalGlobe社、GeoEye社のWebサイトを参照)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

?

宇宙からのレーダ観測技術

最近では、レーダによっても宇宙から光学撮像に匹敵する解像度(1メートル以下)の画像が得られるようになっている。光学画像では光源が太陽光であるパッシブセンサ画像であるのに比べ、レーダは自ら電波を発射することから光源を併せ持つアクティブセンサ画像であり、昼夜にかかわらず撮像が可能である。加えて、光学画像の大きな弱点は雲があると地表面の画像が得られないことであるが、レーダでは雲はおろか少々の降雨の状態でも地表面の高分解能撮像が可能であり、撮像機会の点ではレーダは光学センサに比べて極めて有利である。一方で、レーダが映し出す地表面の画像は、形状、表面粗さ、表面の誘電率の違いなどであり、人間の視覚とほぼ同じ情報を提供する光学画像とは全く異なることから、レーダ画像の判読には特別の知識が必要となる。

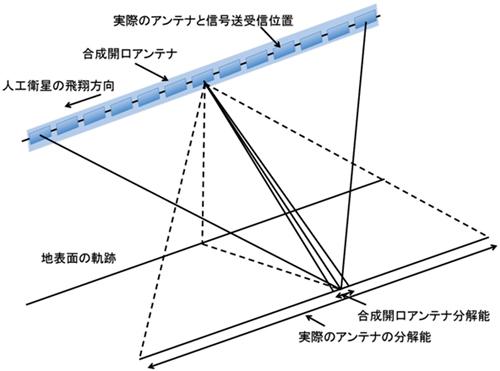

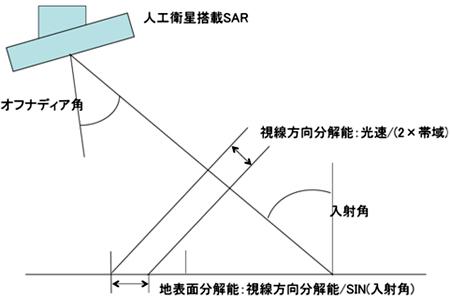

高分解能レーダでは、合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar:SAR)が用いられる。光学で高分解能の画像を得るために大きなレンズ(あるいは鏡)が用いられるのと同様に、レーダの場合も高分解能を得るためには大型のアンテナが必要である。合成開口レーダでは、人工衛星や航空機の運航を利用して、空間に仮想的に大型のアンテナを構築することで、高分解能撮像を行う。図1に、SARの原理を示す。SARでは一般に斜め横方向に電波を放射して地表面で反射されて戻ってくる電波を受信する。すなわち、SARでは地表面を常に斜め横方向から観測することになるので、直上から観測することが多い光学画像に比べて、より立体感のある画像が得られる。図2に、斜め横方向から観測するレーダの分解能の原理を示す。図2中で視線方向の分解能の要素となる帯域については、2007年にジュネーブで開催された世界無線通信会議(WRC-07)において、ドイツなどの提案により最大9.3-9.9ギガヘルツ(GHz)帯の600メガヘルツ(MHz)が地球探査衛星業務に割り当てられることで合意されており、これによる視線方向分解能は25センチとなる。

高分解能SARを搭載した人工衛星も、世界で多数打ち上げられている。表2に、現在宇宙で運用されている高分解能SAR衛星をまとめる。ドイツは、2013年打ち上げを目指すTerraSAR-Xの2号機衛星で帯域600MHzの実現を目指している。高分解能合成開口レーダは、技術的に極めて高度であることと、開発に多額の費用が必要であることから、各国の政府が支援する場合が大部分であり、Radarsat及びTerraSAR-Xは政府と民間の共同開発、COSMO-SkyMedは政府(特に軍が関与した)開発となっている。TerraSAR-XもCOSMO-Skymedも四川大地震やミャンマーにおけるサイクロン被害で、人工衛星の利点を生かして繰り返し多数の観測を実施している。Web上に成果が公表されており、災害時のその有用性が注目されている。

一方、合成開口レーダの高分解能化についても、光学衛星で述べたのと同様の課題があり、レーダの場合は昼夜天候に左右されずに撮像できることから、米国などでは光学衛星以上にそのデータの取り扱いに神経質になっている。

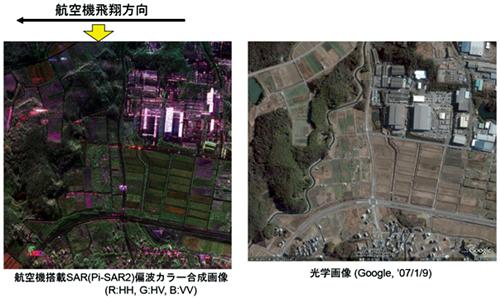

図3に、情報通信研究機構で開発した、第2世代の航空機搭載SAR(PI-SAR2)によって撮像した愛知県常滑市付近の田園地帯の画像を示す。画像の領域は縦横それぞれ1キロで、入射角は50°程度、分解能はおよそ40センチである。比較のためGoogle Earthに掲載されている光学画像も併せて示した。SARの画像は電波で得たものであることから、元来濃淡画像であるが、ここでは送受信における電波の波面の地表面に対する向きにより色づけを行っている。電波は、表面が用いる波長と同程度の凹凸を持つ金属の場合に強い反射を示す。画像中の白く輝く部分は、そのような部分と理解できる。

?

|

| 図1. 合成開口レーダ(SAR)の原理。それぞれのアンテナ位置で電波をパルス上に送信し、地表面で反射して戻ってくる電波の強度と位相を受信して、これらの信号をコンピュータ上で処理して高分解能画像を得る。 |

?

|

| 図2. SARにおける分解能の原理。帯域600MHzの場合は、視線方向分解能は25センチ、入射角が40°では地表面分解能は39センチとなる。 |

?

|

表2. 主な高分解能レーダ衛星の比較(画像等のデータはいずれもそれぞれの衛星のWebサイトを参照)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

?

|

| 図3. 情報通信研究機構が開発した航空機搭載SAR(PI-SAR2:帯域500MHz)による愛知県常滑市付近の画像(1キロ×1キロ。入射角約50°)とGoogle Earthの光学画像の比較。 |

?

画像利用(災害情報システム)の発展

人工衛星による地球観測画像は、有償利用であれば表1に示したように極めて高解像度の画像も取得可能であり、現在では表2に示すように高解像度のレーダ画像の利用も可能となっている。このほかに、リモートセンシング技術センター(RESTEC)では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の地球観測衛星の画像を中心に、LANDSATやSPOT衛星(フランス)などの画像の有償配布を実施している。一方、災害発生時には、このような有償画像を利用するのでは役に立たない。そもそも、災害発生時には、これらの高解像度撮像衛星の運用機関が、外部からの要請ではなく、自主的に迅速に災害地の撮像を実施しなければ、適切な画像情報を得ることはできない。現在では、世界でJAXAを含む各国の宇宙機関や関連団体が、大規模災害が発生したときには、優先的に被災地の観測を行い、このデータを無償提供する取り決めを実施して、災害時に人工衛星を有効に活用する体制を作っている(国際災害チャータ)。

しかし、提供が無償になっても、人工衛星のデータを専門の機関にアクセスして取り寄せ、処理して情報を引き出す能力は、一般的にかなりハードルが高い。その中で、最近米国Google社が実施しているサービスは注目に値する。Google社ではこれまでもGoogle Earthという無償のWebソフトウェアにより世界中の画像データを一般ユーザが加工も含めさまざまな形で利用できるサービスを普及させてきているが、これまでの高分解能画像は航空機写真データを用いており、領域や更新期間に大きな制約を受けていた。Google社では、2009年9月にGeoEye社と契約して、GeoEye-1の50センチまでの解像度の画像をGoogle Earthで利用できるようにする計画を開始している。2005年8月末に米国テキサス州ニューオーリンズ近郊に壊滅的な被害をもたらしたハリケーン「カトリーナ」の災害の際にも、Google Mapsというサービス上に専用のアクセスを準備し、被災地の高解像度画像をWeb上で提供している。このように誰もが利用できるWebサイト上で、高解像度画像により、自らのあるいは親類や知人の被災状況が把握できることは、情報の把握と共有という災害対処の原点で大きな進歩を可能とする。

一般に自然災害は忘れたころにやってくるものであり、これへの対処のために特別のシステムを整備して保守管理していくことは膨大な労力と費用を要する事業となる。また、災害時にしか用のないシステムは、いざ使う段になっても、効率的に利用することはシステムを提供する側からも利用する側からも、難しい点が多いと推測される。この意味で、理想的な災害情報システムとは、普段から一般に慣れ親しんでいるシステムで、災害時にも活用できるシステムが望ましい。そのような形であれば、通常時の維持管理コストは通常利用によってまかなわれ、災害時にも迅速かつ容易な利用が可能となる。Google 社が提示しているモデルは、この意味で大変興味深いものである。他方で、前述したように、高分解能画像はむやみに公開してほしくない、あるいは個人のプライバシーの侵害になる場合も考えられ、今後は公開や利用のルール作りが必要である。

?

国際協力の時代に向けて

本小解説は、坂田俊文・東海大学教授の呼びかけで発足した「災害低減戦略フォーラム(DiMS)」が2008年1月に実施した公開セミナーにおける報告のために収集した資料を基礎として執筆した。人工衛星による宇宙からの災害情報システムとしては、情報の伝達のための宇宙通信システムも重要な利用形態であるが、本解説では宇宙からの高分解能画像の取得に限って、現在の状況を紹介した。

人工衛星による地球観測の歴史は、最初のERTS(LANDSAT)衛星から40年たらずが経過し、その撮像技術は飛躍的に進歩したが、利用の面では必ずしもユーザに便利なシステムが提供されているとは言えない。一方でGoogleに代表されるような情報産業の発展はめざましく、情報インフラの整備も多岐にわたり、データ利用の利便性はERTS衛星の当時とは比べものにならない。今後は、日常的に誰もが利用しているシステムを、災害時にも情報把握と共有が可能なシステムとすることを期待したい。

宇宙からの観測の有利な点は、任意の場所を定期的に監視できることである。一方で、任意の時間の観測は人工衛星単体では困難であることから、情報取得の頻度を上げるために複数の人工衛星が必要になり、国際的な協力が効果的で、この意味で国内災害のみを視野におく計画は現実的ではない。このことは、観測データの処理においても同様で、画像が高分解能になれば一定の領域の画像では当然画素数が増加し、シーンあたりのデータ量が飛躍的に増大する。地球規模の膨大なデータを一国だけで受信して処理することはほぼ不可能であり、今後はデータ処理の面でも国際的な協力が不可欠となろう。

?

(ますこ はるのぶ)

増子治信(ますこ はるのぶ) 氏のプロフィール

1950年東京生まれ。74年東京教育大学理学部応用物理学科卒、76年東京教育大学大学院理学研究科修士課程修了、79年筑波大学大学院物理学研究科博士課程修了、理学博士取得、郵政省電波研究所(現・情報通信研究機構)入所。以来、マイクロ波リモートセンシングの研究に従事。85 87年ドイツ・レクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員としてブレーメン大学に滞在。海洋のマイクロ波リモートセンシングの研究に従事。郵政省通信総合研究所地球環境計測部長、電磁波計測部門長を経て2004年情報通信研究機構首席研究総括。09年4月同機構のフェロー制度発足で第1号フェローに。共著書に「人工衛星によるマイクロ波リモートセンシング」(電子情報通信学会)。