大地震はいつ、どこで、どれくらいの規模で起こるのだろう? 誰もが知りたいことではあるが、地震の予測は依然として難しく、起きた後で、実は切迫した状態であったことが分かるような、いわゆる後出しジャンケンの状態が続いている。

とりわけ「いつ」の予測が重要であるのだが、これが最も難しい。直前予知のために観測体制が強化され、多くの観測器械が投入された東海地域も、成功するかは未知数である。一方、長期的な視野に立った発生時期の予測や、どこ(場所)、どれくらい(規模)についてはある程度分かるようになってきた。

一般に地震が起こった場所では、昔からくり返し地震が起きていて、将来も起こる可能性が高いということが分かっている。ということは、過去に地震が起こった場所が分かれば、まず「どこ」は予測できる。また、くり返してきた地震の時期を調べれば発生間隔が分かり、将来の発生時期、つまり「いつ」をおおよそ予測することができる。この場合の「いつ」は、直前予知とは異なり、向こう30年以内の発生確率で示されることが多い。30年確率とはいえ、人の一生の中で遭遇するかもしれない可能性を示すわけであるから、自治体は防災対策を取る上での判断材料になるし、身近な問題として例えばこれから家を買おうとしている人にとっては重要な情報となろう。

さて、残された「どれくらい」に関しては、意外かもしれないが簡単に予測できるわけではない。単純に前回の地震と同程度とみなせるわけではなく、もしかしたら次の地震はそれまでよりもずっと巨大なものになるかもしれないのだ。

海溝沿いで起こる大地震は、おおよそ100年程度の間隔でくり返していることが分かっている。近年、それらのうちの数回に1回は、隣り合う震源が連動して巨大地震となることが明らかになってきた。これを連動型地震という。例えばインド洋沿岸に大きな津波被害をもたらした2004年スマトラ島沖地震がその典型例である。つまり「どれくらい」を予測する上で、短期間の地震のくり返しだけを見ていては、もっと昔に起きていた巨大地震の事実を見逃してしまい、規模を過小評価してしまう可能性があるのだ。

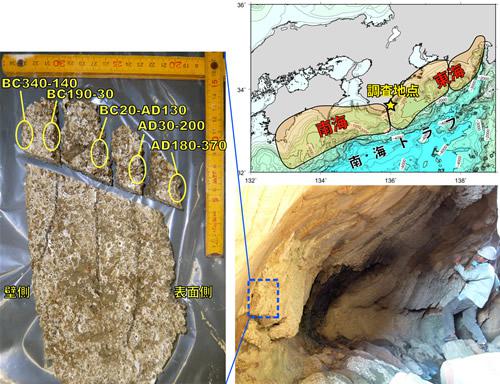

わが国では最も切迫性の高い震源として、南海トラフ沿いの地震がある(図参照)。いわゆる東海地震とか南海地震とか言われている地震だ。紀伊半島の潮岬付近を境に東側が東海地震、西側が南海地震の震源域で、いずれも今後30年以内の発生確率は50〜60%以上と高い。これらの震源も歴史的におよそ100〜150年おきにくり返し地震を起こしており、一番最近の地震は1944年昭和東南海地震と1946年昭和南海地震、その前は1854年安政東海地震とその約30時間後に起きた安政南海地震である。そして東海と南海の震源が連動した巨大地震と考えられているのが、日本の歴史上最大規模と言われている1707年宝永地震である。南海トラフ沿いではさらに684年白鳳地震まで歴史をさかのぼることができるのだが、古くなるほど資料が乏しく、連動型地震の履歴はよく分かっていない。つまり次の東海・南海地震が通常のタイプか、あるいは宝永タイプの連動型地震か、予測できていないのが現状である。

この問題を解決するためには、有史以前までさかのぼって過去にどんな地震が起きていたかを知る必要がある。筆者らは最近、紀伊半島南部の海岸で、天然に記録された過去数千年にわたる南海トラフ沿いの地震の痕跡を調査している。ここでいう痕跡とは、具体的には過去の地震に伴って隆起し、干上がった岩礁の固着生物の遺骸(がい)群集である。磯に行くと、フジツボなどさまざまな生物を観察することができるが、われわれはこれらのうち潮の満ち干する平均海面付近にのみ固着するヤッコカンザシという種に注目した。もし現在の海面よりも高いところに、同じ種が化石となって分布していたとしたら、その位置にかつて海面があったことになり、隆起した証拠となるからだ。

調べてみると過去の海面を示すヤッコカンザシの遺骸群集が、海面から高さ4メートルにかけていくつものレベルにある。つまり隆起が何度もくりかえし起きていて、古い痕跡ほどどんどん上に持ち上げられていっているのだ。ヤッコカンザシは通常、垂直の岩盤に1層だけ薄く(厚さ1〜3センチ)へばりついているのだが、本地域では場所により一つの遺骸群集の厚さが約15センチあり、断面が3〜4層の層構造をなしていることが特徴である(図参照)。層構造の成因は、ヤッコカンザシ群集がいったん成長をやめ、その後再び成長を開始し、また停止するといったプロセスをくり返すことで形成されたと考えられる。そこで各層の年代を放射性炭素同位体を用いて測ったところ、表面に向かって100〜150年ずつ新しくなっていた。つまり地震の発生間隔と一致するのだ。そして群集全体が400〜600年かけて成長していたことが分かった。

さて、これらの結果から分かることは、通常型と連動型の2つのタイプの地震の履歴である。そのシナリオはこうだ。まず通常型の地震時に、海面付近にいたヤッコカンザシが隆起で干上がり、いったん成長を停止する。その後、地盤は次の地震のエネルギーを蓄えるために100〜150年かけて徐々に沈降していく。これによりヤッコカンザシは元の海面の位置に戻り、そこに新たなヤッコカンザシが覆う。これを3〜4回くり返して層構造をなす群集が成長した後、400〜600年に1度の連動型の大きな隆起が生じる。この隆起は地震後の沈降が生じても元の海面には戻らないくらいの大きさだったため、完全に干上がった状態の化石となる。このような連動型がくり返すことで何段も陸上に保存された状態で観察できるのだ。

今のところ、連動型地震が生じた時期の解明は完全ではないものの、BC(紀元前)300年ごろ、AD(西暦) 300年ごろ、1361年の正平地震などが明らかになっており、一番最近のものが宝永地震(1707年)で隆起した群集であることを確認している。400〜600年間隔ということは、宝永地震から300年余り経た現在、早ければ次の地震が連動型の巨大地震となる可能性があるのだ。

これらの成果は、ハンマーを片手にひたすら海岸を歩き、地道な調査の積み重ねによって得られたものである。現在進行している事象を探るため、高価な観測器機の整備が進んでいるが、将来を推し量るためには、過去を知らなければならない。そのためには地形、地質のフィールドワークこそが最も効果的な方法なのだ。

しかし、残念ながら近年、フィールドワークが軽視され、大学でもフィールドサイエンスを志す学生が減少しているようである。資金や人材の不足により、大地震の将来予測において重要な「過去の情報を得る」という手段がなくなってしまうことが危惧(きぐ)される。今一度フィールドワークの重要性を再認識しなければならないだろう。

(ししくら まさのぶ)

宍倉正展(ししくら まさのぶ)氏のプロフィール

1969年千葉県生まれ、2000年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了、通商産業省工業技術院地質調査所入所、01年産業技術総合研究所活断層研究センター研究員、08年から現職、理学博士。海溝型地震の履歴にかかわる地形、地質の調査研究に従事。特に関東地震の履歴を詳しく調査しており、最近では1960年チリ地震、2004年スマトラ島沖地震などに関連した海外での調査も行っている。著書に産総研シリーズ「地震と活断層 -過去から学び地震を予測する-」(丸善)、産総研ブックス「きちんとわかる巨大地震」(白日社)など。

紀伊半島南部の海岸での地震痕跡調査についての関連記事(産総研Today)