2010年5月に打ち上げられ、15年12月に金星周回軌道に入った金星探査機「あかつき」。当初の予定ではすでにミッションを終了しているはずのこの日本の探査機は、日々金星の驚きの姿を地球に届けている。

似て非なる地球の兄弟

金星は地球のすぐ内側の軌道を公転し、地球に最も近づく惑星だ。直径は地球の 0.95 倍、重さは地球の 0.82 倍と、大きさ・重さとも地球とよく似ている。そのため金星は「地球の兄弟星」とも言われてきた。しかし大気や地表の環境は地球と大きく異なっている。大気は地球の100倍近くあり、そのほとんどが二酸化炭素だ。強烈な温室効果により地表付近は摂氏460度という高温の世界で、もちろん海はない。上空は20キロメートル に及ぶ厚い硫酸の雲が覆い、雲の下の大気や地表の様子を私たちの目で直接見ることは不可能だ。

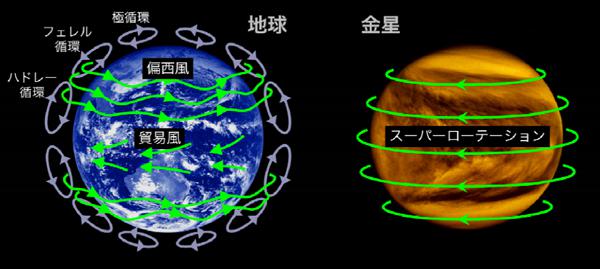

さらに大気の流れ方にも地球と異なる特徴がある。金星は自転周期が243日と非常にゆっくりだが、雲頂付近の大気は秒速100メートルの速さで流れ、地面の60倍もの速さで回転している。地面に対して大気が速く動いていれば、大気と地面の摩擦により、やがて大気は地面と同じ速さになると考えられるが、金星の場合には大気が地面よりも高速で流れ続けているのだ。もちろん地球ではそんな風は吹いていない。金星のこのような風は、「スーパーローテーション」と呼ばれ、未だ地球の気象学者が説明できない、金星最大の謎の一つなのだ。

「地球の気象学の知識でそれを説明しようとしてもできない。どうしてできないかすら分かっていない。おそらくわれわれの気象学の知識がまだそこまでそれほど深くないのだろう」そう語るのは、金星探査機「あかつき」プロジェクトマネージャーの中村正人(なかむら まさと)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授。「金星の気象学を調べることで、金星の気象を説明できる理論ができる。地球の気象学を合わせることで、もっと深い、いろいろな惑星の気象を説明できる気象学、惑星気象学ができる」

「あかつき」は、“惑星気象学の樹立”という使命を背負って産み落とされ、時々刻々と変化する金星大気の姿を、今まさに地球に届けている。

金星では、どの緯度でも自転と同じ向きに、自転を追い越す速さで大気が高速で流れている。この流れは「スーパーローテーション」と呼ばれる。(金星探査機「あかつき」プレスキットより)

「あかつき」の奇跡

金星探査計画の発端は2000年にさかのぼる。当時東京大学にいた中村氏に話が持ちかけられると、中村氏は、東大での講義を全て肩代わりしてもらい、提案書を1年で作り上げたという。探査機はそれから10年後の10年5月に打ち上げられ、その年の12月7日に金星軌道に入る予定だったが、まさかのトラブルに見舞われる。探査機が予定通り減速できず、金星周回軌道への投入に失敗したのだ。しかしチームは諦めず、次のチャンスの可能性を探り続けた。そして迎えた15年12月、金星軌道投入は成功。「あかつき」は見事に金星の重力に捕らえられた。奇しくもその日付は、投入に失敗した5年前と同じ12月7日だった。

だが、本当の奇跡はその後訪れた。全ての観測機器に異常がみられなかったのだ。地球より内側の軌道を回る金星を目指す「あかつき」にとって、最大の敵は太陽光だ。強い太陽光は探査機の温度を上げ、観測機器などを劣化させる。そのため探査機の表面は耐熱シートや放熱板で覆われ、機体は太陽に向ける面を巧みに制御しながらその熱に耐える。当初、打ち上げからミッション終了まで最大4年半の期間を想定して機器は設計されていたため、5年半も宇宙空間で太陽光を浴び続けた観測機器が正常に動作するのか誰もが心配した。しかも2010年12月の軌道投入失敗からの5年間は、金星よりさらに太陽に近い軌道を回り、想定よりも強い太陽光を浴び続けていたのだ。その観測機器が、今、続々と最新の金星の姿を捉えている。

「あかつき」の気象衛星としての特徴

「あかつき」は、どんな技術で金星の気象を捉えようとしているのか。「あかつき」を特徴付ける2つのポイントを簡単に紹介しよう。

■その1. 搭載された6台の観測機器

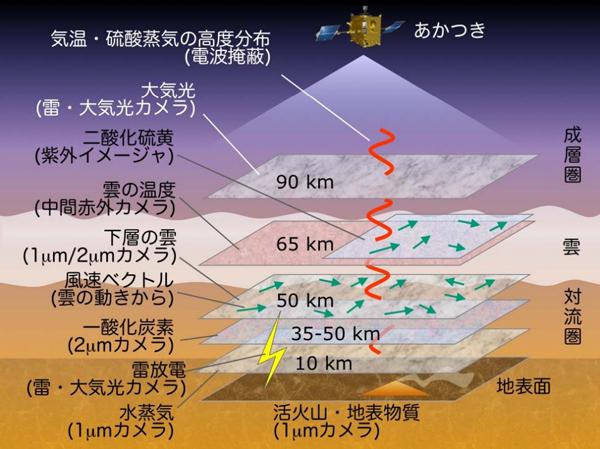

(金星探査機「あかつき」プレスキットより)

「あかつき」には5台のカメラと、電波発信装置が搭載されている。5台のカメラは紫外線〜赤外線の異なる波長で金星大気の流れを捉える。異なる波長の光は、雲や大気の透過度が異なるため、波長の異なる5台のカメラは、それぞれ別の高度の大気の流れを撮影する透視カメラの役割をする。また、光は、波長によって水蒸気や一酸化炭素、二酸化硫黄に吸収されるため、各カメラの観測で、これらの物質の分布が時間によってどのように変化するのか調べる。さらに電波発信装置による電波掩蔽(えんぺい)観測※1では、気温や硫酸蒸気の高度分布を推定する。このように6台の観測装置を総動員して、金星気象学の確立を目指す「あかつき」は、地球以外の惑星を回る人類初の惑星気象衛星なのだ。

※1 電波掩蔽観測/電波が惑星大気中で屈折することを利用した観測方法。

■その2. 一台で何役もこなす気象衛星

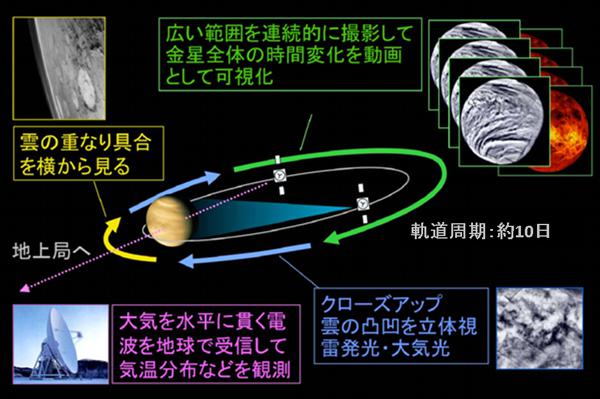

(金星探査機「あかつき」プレスキットより一部改変)

「あかつき」は、金星の周りを約10日で一周する楕円軌道に入っており、周期的に金星との距離が変化する(金星に最も近づく近金点:千〜1万キロメートル、金星から最も遠ざかる遠金点:37万キロメートル)。「あかつき」は遠金点付近では軌道上をゆっくり進み、グローバルな大気の流れを捉える。地球の静止気象衛星「ひまわり」のような視点だ。一方近金点付近では、金星に近づくことを活かし、雲の詳細な構造や、大気を水平方向に見る観測に挑む。地球で言えば極軌道を回る地球観測衛星の視点に近い。さらに地球が金星に隠れる時には電波掩蔽観測、太陽が金星に隠れる時には雷の有無を調べる観測など、金星、地球、太陽の位置関係に応じた観測ミッションが課せられている。「あかつき」は一台で何役もこなす気象衛星なのだ。

「あかつき」の告げる惑星気象学の夜明け

早速、研究者たちの驚く画像が「あかつき」より届けられている。

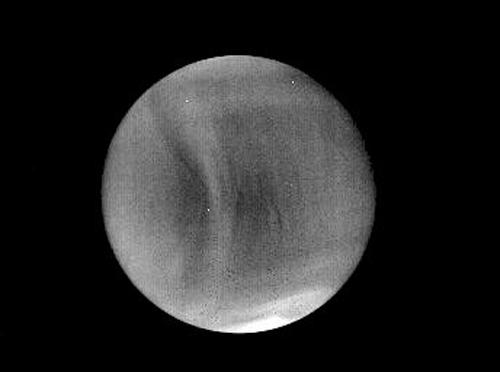

図4 は金星軌道投入直後に中間赤外カメラで捉えた金星の姿だ。図には大きな弓なりの構造が写っている。中間赤外カメラは雲頂の温度を観測できるため、色の違いは雲頂の高さの違いを反映していると考えられる。この弓なりの構造は4日間にわたって存在し、その後消えてしまった。惑星規模のこのような大きな雲の構造が、どのようにしてでき、どのように維持されたのか、「あかつき」は金星に到着して早々に、研究者に金星の面白い一面を見せてくれた。

金星高度約7万2千キロメートル (C) ISAS/JAXA

大きな弓なりの構造が写っている。

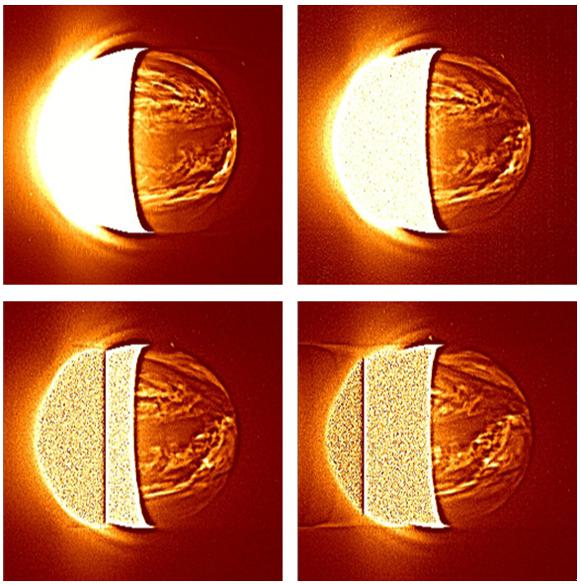

「あかつき」の真骨頂、厚い雲を透視するカメラからも興味深い画像が届いている。図5 は赤外線カメラ (IR2) で捉えた金星の姿だ。右半分が夜側で、雲の細かな構造が見える。これは地上からは見ることのできない大気下層の雲の様子で、このような細かな構造は「あかつき」が初めて捉えたものだ。さらに4時間毎の画像を比べることで雲の移動や消長の様子がよく分かる。今後さらに時間間隔を短くすることで金星大気の流れる様子がより詳細に明らかになることだろう。

なお、このような最新成果を、今後も「金星探査機『あかつき』特設ページ」で配信していくことが予定されているので、ぜひ「あかつき」が捉えた金星の素顔に期待してもらいたい。

今から約100年前、アインシュタインによって提示された相対性理論は、それまでの私たちの世界観を一変させた。それは、それまで物理学の枠組みをなしてきたニュートン力学が、相対性理論の枠組みの中の特殊な極限にすぎなかった、ということだった。私たちは、ニュートン力学を否定することなく、より普遍的な世界観を手に入れ、この100年の科学技術の発展を導いた。「あかつき」が樹立しようとする「惑星気象学」も、同様の世界観の変化を私たちにもたらすだろう。今より深い気象学を手に入れたとき、私たちは地球の気象をより深く理解することになるはずだ。

金星探査機「あかつき」によって、今まさに惑星気象学のあかつきが告げられようとしている。

*図版提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)/宇宙科学研究所(ISAS)

(科学コミュニケーター 大西 将徳)

関連リンク

- 遊・星・人(日本惑星科学会誌)「一番星へ行こう!日本の金星探査機の挑戦 その13〜古くて新しい電波掩蔽

」

」 - 「金星探査機『あかつき』特設ページ」